足つぼを刺激すると痛い理由とは?悩み別おすすめの足つぼ

「足つぼを刺激すると痛いのはどうして?」「胃の悩みを解消するツボはどこ?」など、足つぼに関する疑問や、おすすめの足つぼを知りたい方へ。足つぼは足裏を刺激して気の流れや体調の不調を整えるために役立つマッサージです。本記事では「足つぼが痛い理由」や「身体の部位別おすすめの足つぼ」そして「自分で足つぼマッサージを行う際の注意点」を解説します。

痛散湯は「第②類医薬品」として販売を開始してから半世紀以上の販売実績を持つ、漢方に学んだ痛みに効く医薬品です。

痛散湯(煎じ薬)と再春痛散湯エキス顆粒の2種類があり、神経や関節炎などの適用症状による痛みを生薬のチカラで治していきます。

種類 |

効能・効果 |

|---|---|

|

第②類医薬品 |

三叉神経痛、肋間神経痛、後頭神経痛、腕神経痛、坐骨神経痛などの各種神経痛、急性慢性関節リウマチ・肩関節周囲炎(四十肩)などの疼痛に効あり。 |

|

第②類医薬品 |

発熱して諸関節や各処の筋肉が腫れて痛むものの次の諸症。神経痛、リウマチ、肩痛、筋肉痛、関節炎。 |

足つぼが痛い!基本的な4つの理由

ここでは、足つぼが痛いと感じる基本的な理由を4つ解説します。

- 足裏の筋肉は疲労しやすい

- 足裏は体の中で最も老廃物が溜まりやすい

- 怪我をしている

- 内臓・器官に不調がある

「足つぼってどうしてあんなに痛いの?」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

足裏の筋肉は疲労しやすい

足裏は、毎日自分の体重と地面の間で押されて負荷がかかっています。

それにより、足裏の筋肉が疲労し、炎症を起こした結果「軽く足つぼを押しただけなのに痛みを感じる」という可能性が考えられます。

また足裏に負荷がかかる状態は「筋肉が固くなる原因」の1つです。

足裏は体の中で最も老廃物が溜まりやすい

足裏は、体の中で最も老廃物が溜まりやすい場所です。

そして、先ほど「足裏に毎日自分の体重と地面の間で負荷がかかっている」という状態は、筋肉が固くなる原因の1つであると解説しました。

老廃物が溜まりやすい足裏の筋肉が固くなった状態が長期的に続けば、血管が圧迫されて更に老廃物が溜まりやすくなり、溜まった老廃物が「コリ」になります。

そして、コリとなった部分を足つぼなどで刺激すると痛みを感じるようになるのです。

怪我をしている

足つぼが痛い理由には「足裏に怪我をしている」という状態も考えられます。

例えば「健康に気を遣っているし、毎日足のマッサージは欠かさない」という方で、足つぼが痛むのはなぜなのだろうとお悩みの方がこれに該当します。

一見、傷がない状態でも皮膚の中にある繊維が傷ついている場合や、足の指の付け根からかかとにかけてついている「足底腱膜」が炎症を起こしている可能性もあるのです。

特に、足底腱膜に負担がかかりやすいスポーツをしている方や、地面が固いところで長時間の仕事をしている方は「足底腱膜炎」になりやすいとされています。

また足底腱膜炎は「土踏まず」や「かかとのすぐ前」「足の指の付け根」を押すと痛みを感じるという特徴があります。

足裏に怪我をしている状態で足つぼを押すと痛みが悪化する恐れもあるため、まずは病院で医師による診察を受けてください。

内臓・器官に不調がある

足つぼを押して痛みを感じる理由で多いものには「内臓や器官の不調」があります。

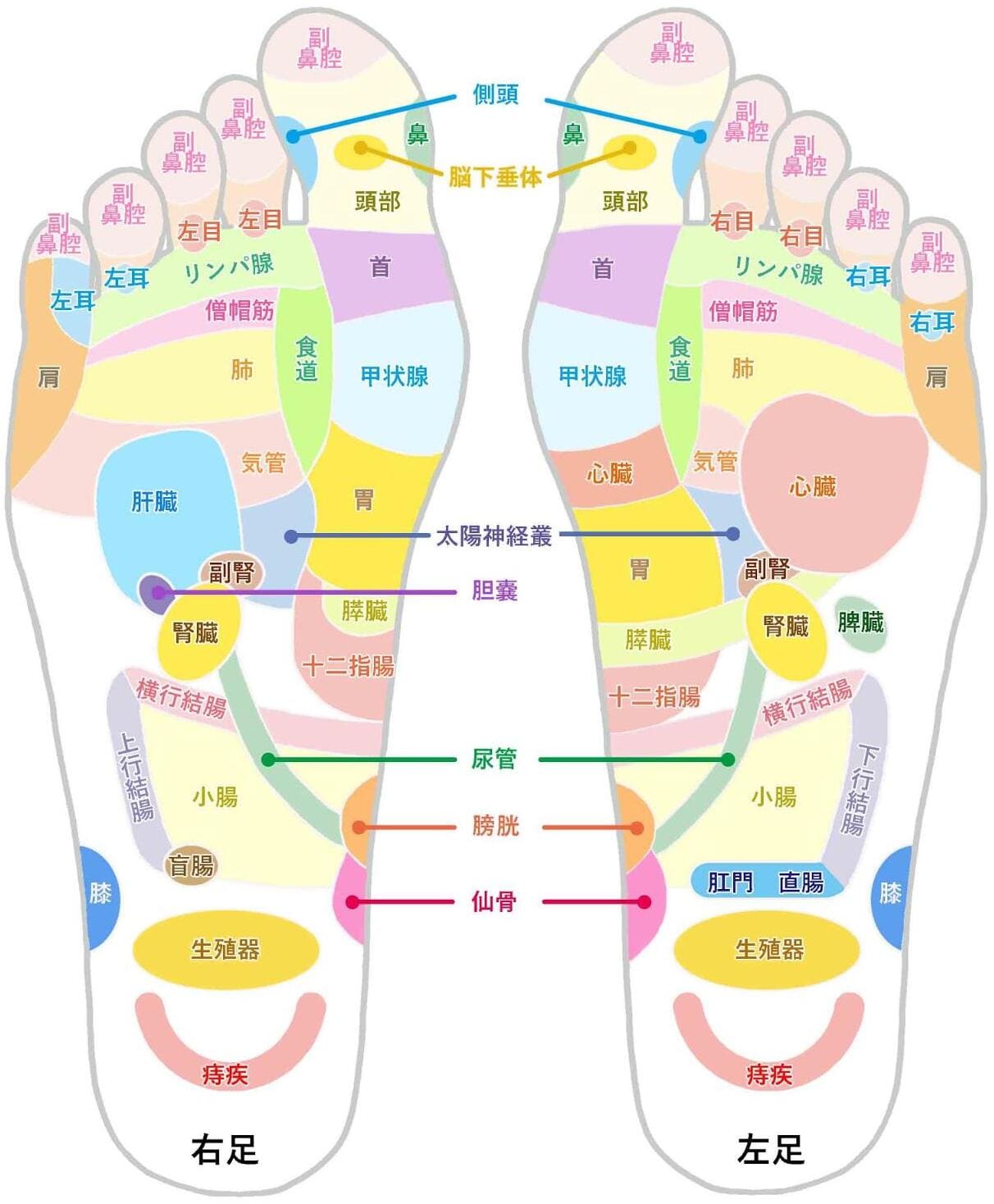

足の裏には「反射区」があり、反射区は内臓や器官とつながっています。

内臓や器官に不調がある場合、足裏にある反射区を刺激すると痛みがあらわれるのです。

ただし、内臓や器官に不調があれば「必ず足つぼで痛みを感じる」というわけではないため、足つぼが痛いと感じる方は1つの参考として覚えておきましょう。

【身体の部位別】おすすめの足つぼ

次は、体の部位別でおすすめの足つぼを8つ解説します。

- 甲状腺の足つぼ

- 心臓の足つぼ

- 胃の足つぼ

- 肝臓の足つぼ

- 腎臓の足つぼ

- 脾臓の足つぼ

- 小腸の足つぼ

- 膀胱の足つぼ

上記8つの足つぼは、「押すと痛い」と感じる方が多い部位です。

「最近、胃の調子が悪い」など体の部位に不調を感じている方は、1度解説した足つぼをご自身でマッサージして体を労わってあげましょう。

甲状腺の足つぼ

甲状腺は、喉の近くにあり「甲状腺ホルモン」を分泌している部位です。

甲状腺の足つぼは「親指の付け根下にある膨らみに沿った位置」にあります。

甲状腺ホルモンは全身の代謝を活発にする役割を持っており、分泌量が多すぎても少なすぎても体調に何らかの変化を生じさせると考えられています。

甲状腺ホルモンの量 |

どのような変化が生じるか |

|---|---|

甲状腺ホルモンが多いと |

・食欲が異常に高まる ・食べているのに体重が減る ・イライラしやすい ・動悸がする ・汗をかきやすい ・手が震える ・下痢・便の回数が増える |

甲状腺ホルモンが少ないと |

・気力が出ない(うつ状態) ・低血圧 ・冷え性、低体温 ・むくみやすい ・便秘、体重が増える ・筋肉がつりやすい |

甲状腺の足つぼを押して痛みを感じる場合は、甲状腺の機能が低下している可能性があり、体の代謝が下がって体調不良や脂肪を溜めこみやすくなると言われています。

お風呂上がりなど、甲状腺の足つぼを優しく刺激して不調改善に役立ててください。

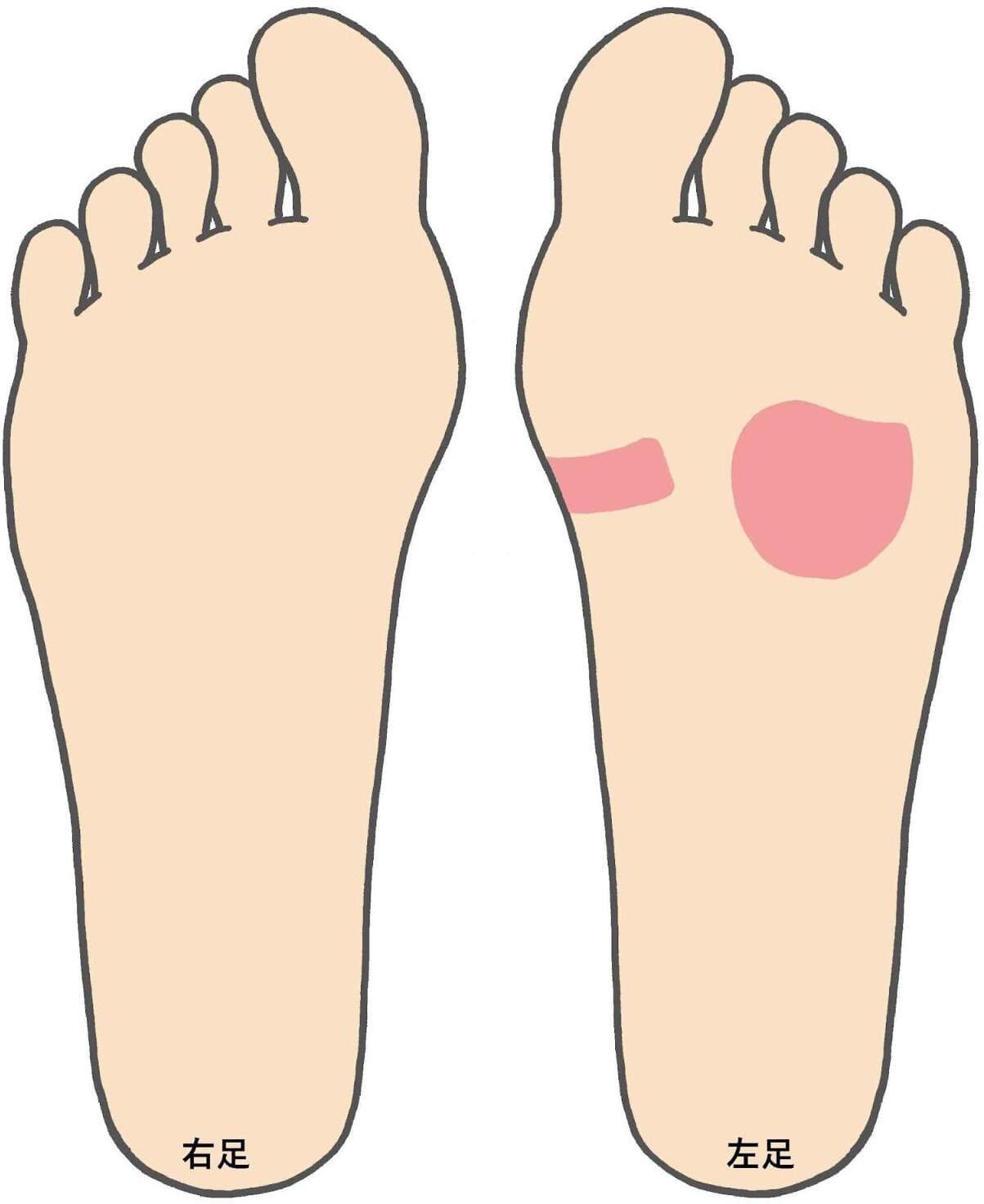

心臓の足つぼ

心臓の足つぼは「左足の裏中心から少し薬指の方へ向かった位置」にあります。

心臓の足つぼを押して痛みを感じる場合は、心臓に何らかの不調を抱えている恐れもあるため「足つぼは痛いものだから心配ないだろう」「押していれば治る」と、放置は厳禁です。

心臓の不調には次の症状が挙げられます。

- 疲れやすい、だるい

- 手足が冷える

- 日中の尿量や回数が減って、夜間の尿量が増加する

- 息切れ

- 足のむくみ など

足つぼを押して痛みを感じるだけでなく、日常生活で上に記載した症状を自覚している場合は「心臓がSOSを出している可能性」があります。

また、必ずしも心臓の不調で足つぼに痛みを感じたり、症状があらわれたりするわけではないため、少しでも「いつもと違うな」と感じたら病院で受診してください。

胃の足つぼ

胃の足つぼは「親指付け根から指4本分位下の位置」にあります。

胃の足つぼを押して痛みを感じる場合は、食べ過ぎなど胃の不調が考えられます。

「胃がむかむかする」「胃もたれがする」という場合にもおすすめの足つぼです。

お風呂上がりなど、胃の足つぼを優しく刺激して不調改善に役立ててください。

肝臓の足つぼ

肝臓の足つぼは「左足にある心臓のつぼとほぼ対称の位置」にあります。

肝臓の足つぼを押すと痛みを感じる場合、アルコールの飲みすぎや肥満が考えられます。

ただし「自分はアルコールを飲まない」「健康にも気遣っている」という場合は、何らかのウイルスに感染している恐れもあるため、思い当たる節がない方は病院受診が必要です。

「お酒が好きでよく飲んでいる」など、肝臓が疲れているかもしれないと感じている方は、お風呂上がりなど、肝臓の足つぼを優しく刺激して不調改善に役立ててください。

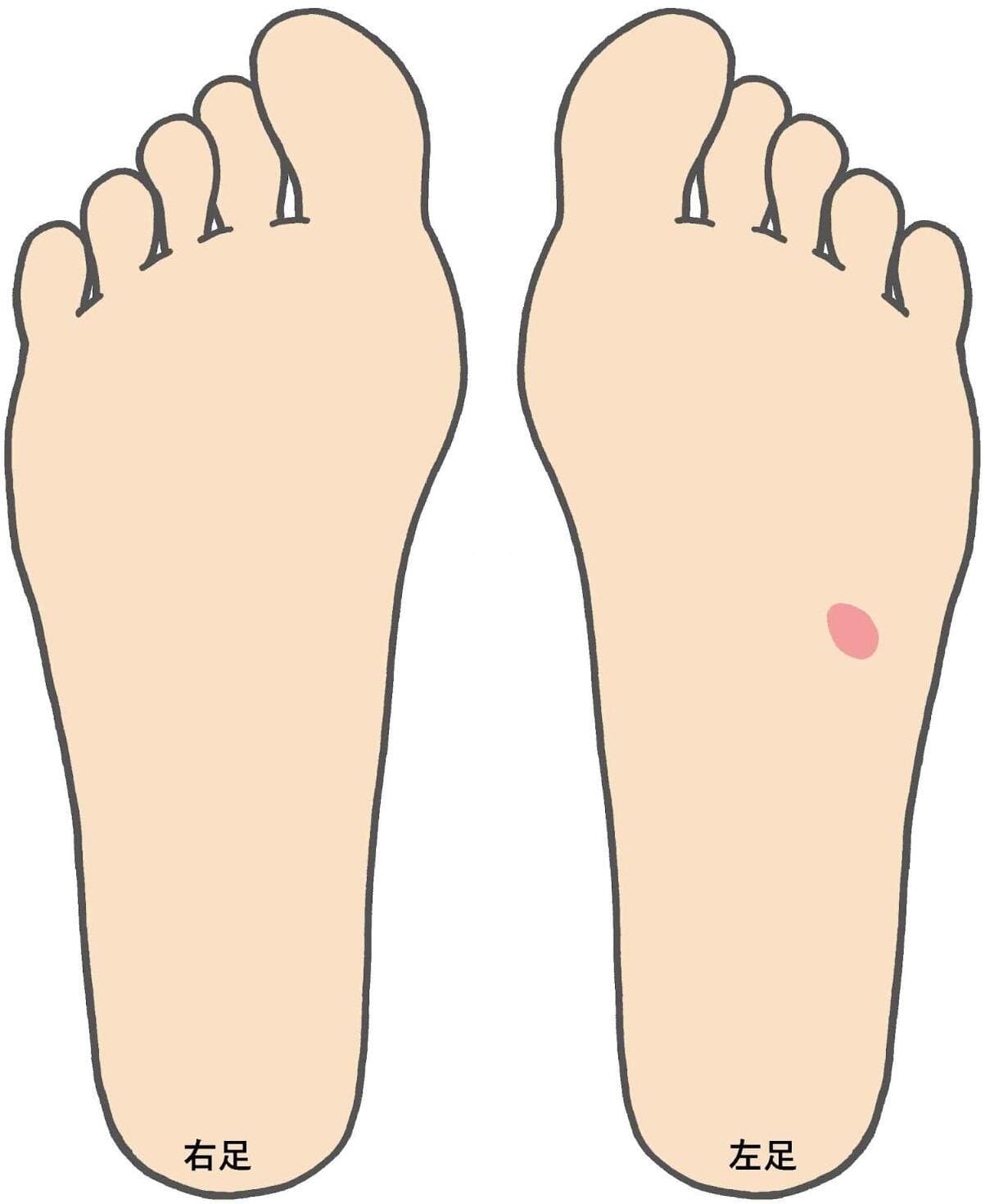

腎臓の足つぼ

腎臓の足つぼは「足裏のかかとから指の付け根の間でちょうど真ん中の位置」にあります。

腎臓の足つぼを押すと痛みを感じる場合、腎臓機能の低下が考えられます。

腎臓は老廃物の排出や、水分とミネラルのバランス調整など様々な働きをする臓器です。

機能が低下すると「手足のむくみ」や「貧血」などが起こりやすくなります。

お風呂上がりなど、腎臓の足つぼを優しく刺激して不調改善に役立ててください。

脾臓の足つぼ

脾臓の足つぼは「左足の小指付け根から指4本ほど下の位置」にあります。

脾臓の足つぼを押して痛みを感じる場合、免疫力の低下が考えられます。

脾臓は血小板を整えたり、免疫機能を整えたりなど様々な働きをする臓器です。

お風呂上がりなど、脾臓の足つぼを優しく刺激して不調改善に役立ててください。

※脾臓は体内でも奥の方にある臓器で、深く圧をかけて刺激しないと届きません。しかし、体調不良を感じている際は、無理に強い力で押さないよう注意が必要です。

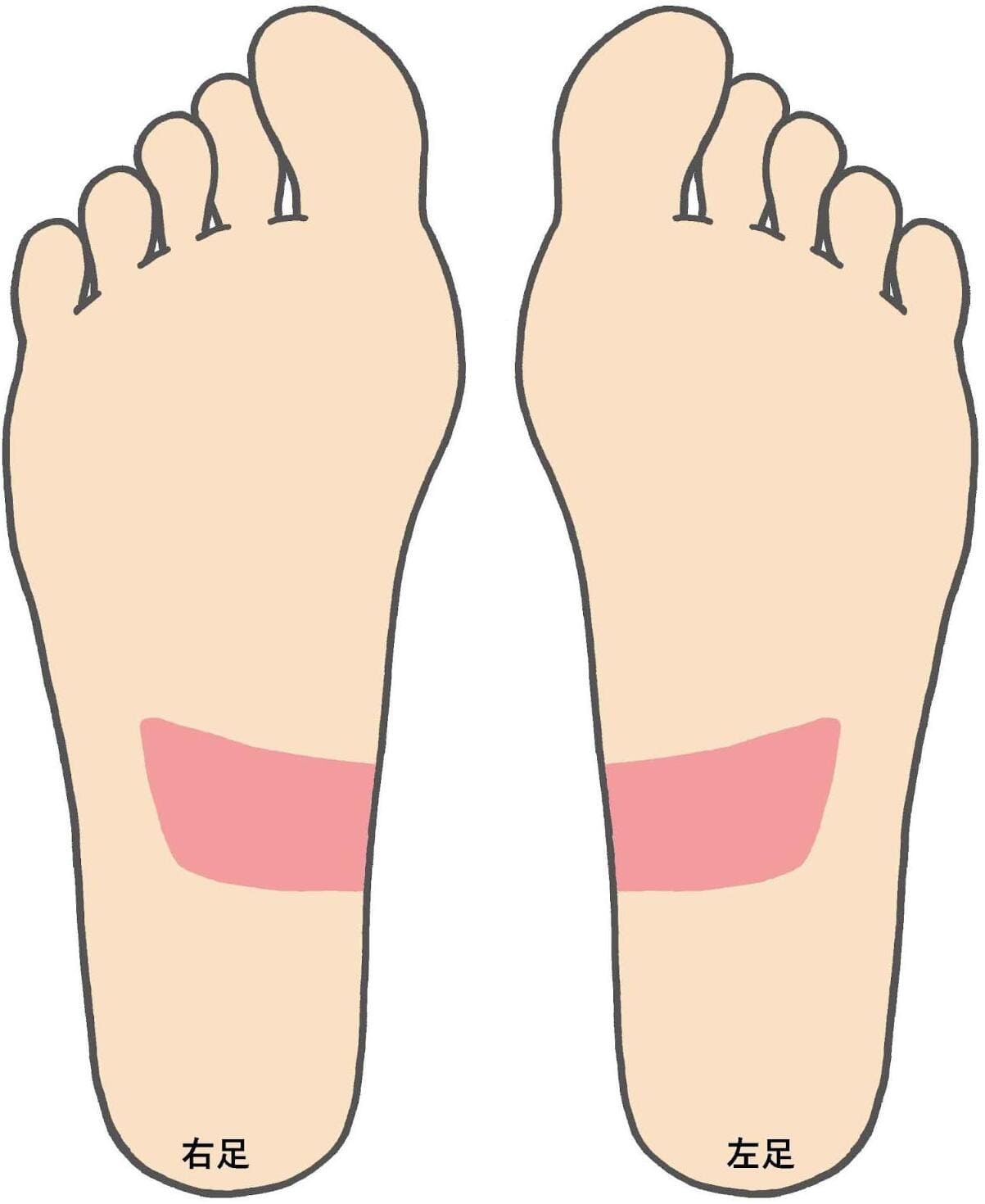

小腸の足つぼ

小腸のつぼは「足裏で土踏まずの中央よりもかかと側の位置」にあります。

小腸の足つぼを押して痛みを感じる場合、腸の消化吸収に負担がかかっている可能性が考えられます。

「最近、食べ過ぎている」「消化吸収に負担がかかりやすいものを好んで食べている」という場合は、食生活を見直す必要があるでしょう。

お風呂上がりなど、小腸の足つぼを優しく刺激して不調改善に役立ててください。

膀胱の足つぼ

膀胱の足つぼは「足裏の中心から土踏まずの内側あたりの位置」にあります。

膀胱は、腎臓から送られてきた尿を一時的に蓄える場所です。

膀胱の足つぼを押して痛みを感じる場合、膀胱機能の低下や不調が考えられます。

- 一定量の尿が溜まっていない状態でも尿意を感じる

- 尿が出始めるまでに時間がかかるようになった

- 排尿時の勢いがない など

「仕事でトイレを我慢する頻度が高い」など心当たりがある方は、お風呂上がりなど、膀胱の足つぼを優しく刺激して不調改善に役立ててください。

自分で足つぼマッサージをする際の注意点

次は、自分で足つぼマッサージをする際の注意点を4つ解説します。

- 食後や飲酒前後は行わない

- 怪我をしているときは行わない

- 妊娠中は行わない

- 血行促進で影響を受けやすい疾患を抱えている場合は行わない

本記事を読んで「今日から足つぼを習慣にしてみよう」とお考えの方は、4つの注意点を守って正しく足つぼマッサージを行ってください。

食後や飲酒前後は行わない

食後30分以内の足つぼマッサージは、消化活動の妨げになるためNGです。

足つぼマッサージを行う際は、食後は控え、食前に行うことをおすすめします。

また、飲酒後の足つぼマッサージも血行が促進されて酔いが回りやすくなるため、行わないようにしましょう。

「足つぼマッサージは食後30分以内と飲酒後はNG」と覚えておいてくださいね。

怪我をしているときは行わない

足裏を怪我している場合は、怪我の部分を直接刺激したり、マッサージによって血行が促進されて痛みが増したりする恐れがあるためNGです。

また、一見怪我をしている様子はない場合でも「軽く押すだけで痛い」という場合は、繊維に傷がついている可能性もあるため、足つぼマッサージは控えましょう。

妊娠中は行わない

妊娠中は足がむくみやすいことから、セルフマッサージをしたくなる方も多いです。

しかし、足裏のかかとは生殖器の反射区です。

この部分を刺激すると予期せぬ体調不良を引き起こす恐れがあります。

また、足裏のかかと以外でも妊娠中で体が敏感な時期はセルフの足つぼマッサージは控えて、まずは医師に「マッサージはしても良いか」を相談してください。

血行促進で影響を受けやすい疾患を抱えている場合は行わない

高血圧や糖尿病、心臓病などの疾患は血行促進の影響を受けやすいと考えられています。

そのため、過去に上記の可能性があると医師に告げられた方や、病気と診断された場合はセルフでの足つぼマッサージは控えましょう。

「足つぼマッサージのお店に興味がある」「今は状態も良いので足つぼマッサージを受けてみたい」という方は、必ず医師に相談してください。

足つぼに関する5つの疑問

次は、足つぼに関する5つの疑問を解説します。

- 「足つぼ」と「反射区」の違いは?

- なぜ、足つぼをしても痛くない人がいるの?

- 足つぼを毎日するとどんなメリットがある?

- 足つぼをやり過ぎるとどうなる?痛くなくなるの?

- 足つぼは1回何分くらいやれば良い?

それぞれ見ていきましょう。

「足つぼ」と「反射区」の違いは?

足つぼと反射区の違いをわかりやすく解説すると、次のとおりです。

- 足つぼ:特定の臓器や器官に対してピンポイントに作用する

- 反射区:対応する複数の臓器や器官に広く作用する

足つぼは「経路」と呼ばれる身体の表面から各内臓まで巡っている道のようなものの途中にいくつも並んでいる経穴(ポイント)を捉えて刺激するものです。

一方、反射区は面(エリア)で対応している複数の臓器や器官へ広く作用します。

イメージとしては「特定の臓器や器官をピンポイントで改善させるのか」と「反射区に対応する複数の臓器や器官を広く改善させるのか」の違いです。

なぜ、足つぼをしても痛くない人がいるの?

足つぼをしても痛がらない方は「日常的に健康管理を徹底しており、体の不調が少ない」という場合が多いです。

ただ、一概に足つぼが痛くなければ健康とは言い切れません。

例えば「血液やリンパ液の滞り」や「むくみ」などによって、押しても痛みを感じないけれど、体に何らかの不調を抱えている可能性もあります。

そのため「足つぼが痛くないから健康」と安易に考えず、日常生活の中で「あれ?」と思う体調の変化があればまず病院を受診することが大切です。

足つぼを毎日するとどんなメリットがある?

足つぼを毎日行うメリットは次のとおりです。

- 内臓や血管の不調を改善

- 自律神経を整える

- 血行促進

- リラックス作用

- 婦人系不調の改善 など

体の不調を整えたり、リラックス作用が期待できたりと、様々なメリットがあります。

ただし、足つぼを控えるべき状況もあるため、体調が本調子ではない場合は、体の状態に対して足つぼを行って良いかを医師に相談してください。

足つぼをやり過ぎるとどうなる?痛くなくなるの?

足つぼは毎日行うことで様々なメリットがあります。

毎日必ず同じ時間に行わなくても、お風呂上がりや寝る前のリラックスタイムに足つぼマッサージを取り入れるべきでしょう。

足つぼを継続して行うことで体の不調が改善したり、固まった筋肉がほぐれて「最初よりは痛くない」と感じる可能性もあります。

ただし、足裏には筋肉の腱や神経など繊細な組織が沢山あるため「痛いと効いている気がする」と間違った認識で力強く押したり刺激したりすると痛みを悪化させる恐れもあります。

ごくまれに、足裏の神経がダメージを受けて「足裏の感覚がなくなる」「筋組織を痛めてしまい、歩く度に痛みが生じる」という弊害が生じる可能性もあるため、注意が必要です。

足つぼは1回何分くらいやれば良い?

足つぼは1回何分からでもメリットは得られます。

例えば1日5分など短時間の足つぼマッサージでもOKです。

例として、足つぼマッサージを60分以上行うと「ウォーキング4キロ〜5キロと同等の血液循環作用が期待できる」と考えられています。

しかし、セルフの足つぼマッサージで1回60分以上は大変ですよね。

そのため、足つぼマッサージを始める際は「定期的にマッサージ店も活用する」など、毎日のセルフケアとプロの手を借りて効率よく健康維持に役立ててはいかがでしょうか。

まとめ

本記事では、足つぼが痛い理由や、8つの部位別でおすすめの足つぼ、そして自分で足つぼマッサージをする際の注意点などを解説しました。

足つぼはセルフで気軽に行える健康維持方法の1つです。

ただし、足つぼマッサージを行う際は注意点を参考にして正しい方法で行いましょう。

漢方に学んだ、痛みに効く医薬品「痛散湯」

「神経から来る体の痛みを治したい」とお困りの方へ。

神経痛などによる痛みには、漢方に学んだ医薬品「痛散湯」をおすすめします。

痛散湯は販売から50年以上の販売実績を持つ「第②類医薬品」です。

痛散湯(煎じ薬)と再春痛散湯エキス顆粒の2種類があり、神経や関節炎などの適用症状による痛みを生薬のチカラで治していきます。

種類 |

効能・効果 |

|---|---|

|

第②類医薬品 |

三叉神経痛、肋間神経痛、後頭神経痛、腕神経痛、坐骨神経痛などの各種神経痛、急性慢性関節リウマチ・肩関節周囲炎(四十肩)などの疼痛に効あり。 |

|

第②類医薬品 |

発熱して諸関節や各処の筋肉が腫れて痛むものの次の諸症。神経痛、リウマチ、肩痛、筋肉痛、関節炎。 |

ご服用いただいているお客様のお声

こちらでは痛散湯をご服用いただいているお客様のお声を紹介します。

痛散湯はドモホルンリンクルと同じ会社。

再春館の商品なら安心して使える。

顆粒タイプを飲んだ後、煎じタイプを飲んだら飲みやすかった。

煎じタイプは苦いと思っていたが、飲みやすかったので煎じタイプも注文しようと思う

再春館さんのは安心ですよね。

それなりに気遣いもしてくださるから安心して飲んでます。

しばらく続けます。