福岡市の住宅街の中に、「工房まる」という障害福祉サービス事業所があります。

28年間にわたって、障害のある人の日々の暮らしと自立に、多くの人が関わり、寄り添ってもらえるようにと活動を続けてきました。

「一人一人の仲間づくりと、一人一人の役割づくり」が目標です。

開所したのは1997年。当時26歳だった吉田修一さんは、2人の仲間と、古びたアパートの一室に「工房まる」を開きます。無認可の福祉作業所という肩書でした。

知り合いに、「ここ、はだしで上がるの?」と不安なまなざしを向けられた彼らが真っ先に取り掛かったのは、アパートのリフォームでした。天井や壁を明るい色に塗り替えて、畳の床をフローリングに。お金がないので、全て自分たちの手作業です。

通ってくる障害のある人たちはもとより、いろんな人たちが気軽に集まって、コミュニケーションが生まれる場所にしたいと思っていた彼らは、「ここ、雰囲気いいね」と思ってもらう必要があったのです。

私たちは、自分で壁を

つくってしまうのではないだろうか

「閉ざされた一室にはしたくなかった」と吉田さんは言います。

開所する数年前のこと。

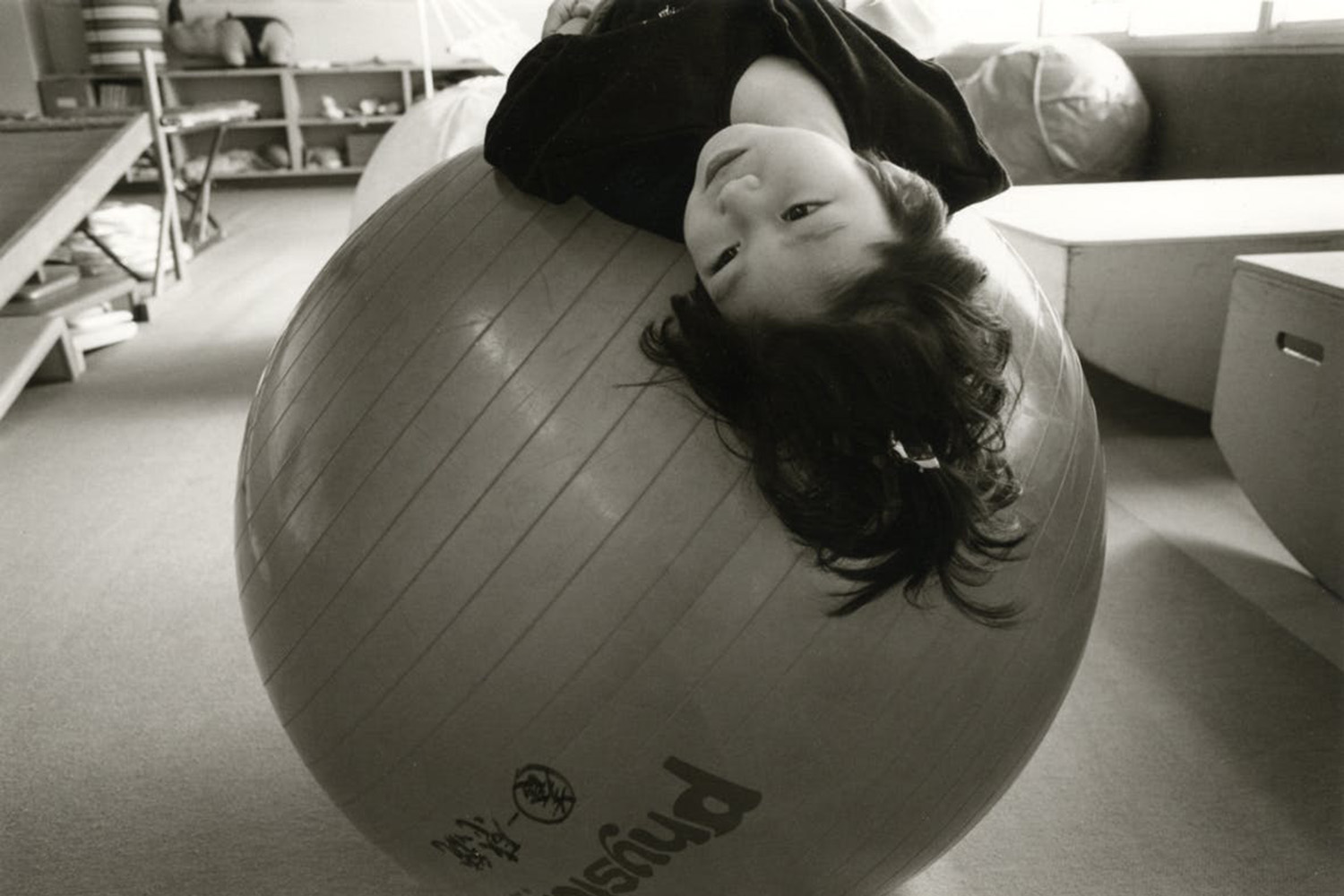

大学で写真を学んでいた吉田さんは、ふと、「言葉をしゃべることができない人はどうやって自分の気持ちを表現しているのだろう」という疑問が湧き、養護学校(現特別支援学校)へ通い始めます。

それまで障害のある人と関わったことがほとんどなく、どちらかというと異質な存在として見ていた......のが本音でした。生徒との関わり方がわからず、先生のまねをして介助を通じて関わろうとするも、あくまで"まね"。そこに"自分"はなく、徐々に疲れていったのだそうです。

「自分は写真を撮りに来たんだ」と思い直し、カメラを持って教室を回ると、近づいてレンズをのぞき込んだり、横たわったままカメラに手を伸ばしてくる生徒がいました。

興味があるのかな、と思ってカメラを好きなように触らせてみたり、身ぶり手ぶりで会話をしているうちに、だんだんと意思の疎通を感じるようになった吉田さん。

カメラという道具が媒介になってコミュニケーションが生まれたんだな——と考えているうちに、気づいたことがありました。

「言葉はなくても、何かを伝えたい、受け取りたいと思い合う気持ちが一番大事なんじゃないか」

「そうか、焦らなくていいんだ」

関わり方が見えたような気がしたのです。

私たちも、町で障害のある人とすれ違った時、「見てはいけないのではないか」と緊張した経験がないでしょうか。

多くの人にとって、障害のある人は身近な存在ではないかもしれません。差別や偏見を生み出している要因の一つが、「知らない」からくる不安や恐れだとすると、無意識のうちに「見ない」=「存在しない」に置き換えてしまうことは、いつまでも壁が残ってしまうことになります。

大学院を卒業した吉田さんが福祉施設に就職したのは、障害のある人とない人が隔てられることのない社会はどうやったらつくれるのか、という動機からでした。

その後、当時の作業所を引き継ぐ形で独立。それが、工房まるです。

コロナ禍や多忙な業務に追われて

抱えた、もどかしさとは

目標に掲げた「一人一人の仲間づくりと、一人一人の役割づくり」。そのために、アート活動を通してメンバー(利用者)の可能性を見いだし、アートを媒介にして彼らのことを知ってもらおうと試みてきました。

絵が得意なメンバー、木工や陶芸に興味を抱いたメンバー、ひたすら文章を書くメンバーなど、それぞれが自由に表現したものを、作品展示したり、商品化して販売したり。

地域のギャラリーやショップとつながりが生まれ、反響が寄せられるごとに、メンバーに「もっと自分の作品をつくりたい」という意思が生まれてきました。ワークショップやダンス、演劇に挑戦したこともあります。

28年間で、工房まるは多くの人の知るところとなりましたが、「それでも......」と、スタッフは口をそろえます。

ここで、工房まるの理念を引用します。

たとえば

今日は何を食べようとか

何を着ようとか

思いをめぐらせてみたり

手にした給料に喜んだり

仕事の失敗にヘコんだり

好きな人を思ったり

毎日は、ごくごくふつうなコトの積み重ね。

ひとりでできることもあれば、

ひとりじゃできないこともそりゃあるわけで

そこんところは

ひょいっと手を貸しあったりすればいい。

ふつうのことをふつうに楽しみたいもんだと

ふつうに思う、われわれなのです。

my voice, my place, my life

ひとりひとり、いろいろで、まる。

一人でできないことは、「ひょいっと手を貸しあったりすればいい」。

この思いが、なかなか実現できていないと言います。

コロナ禍で断ち切られたり、より厳しくなった制度の下で日々の業務に追われたりして、人や社会との関わりが薄くなってしまったのです。

支援の先にあるものは何か

そして、豊かさとは何か

現在は三つの拠点に、およそ50人のメンバーが通っています。

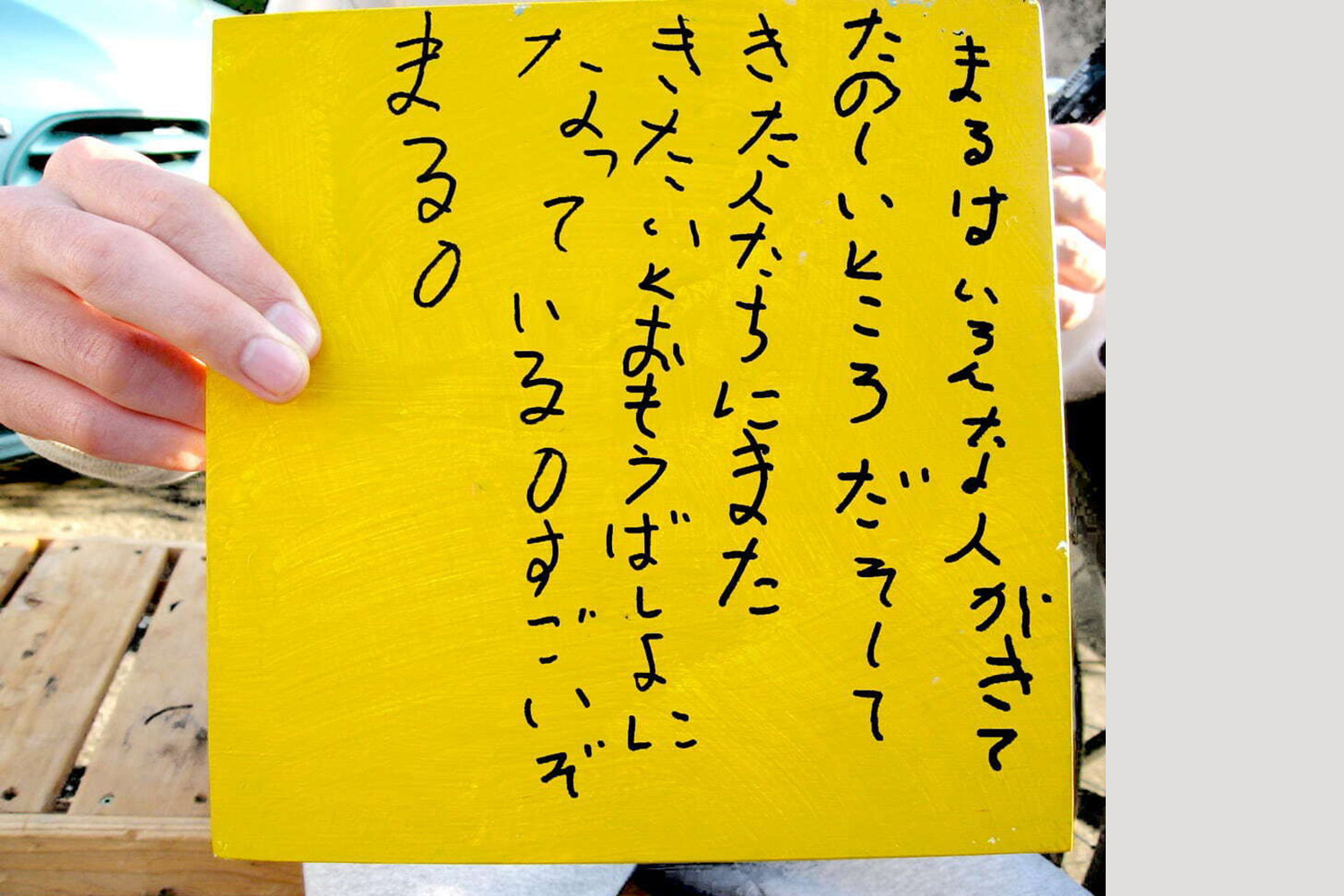

「ひとりひとり、いろいろで、まる」。

その理念を表現するには、工房まるを知っている人にも知らない人にも、50人それぞれのことをもっと知ってもらう必要があります。

かつて人気を集めた、陶器製のボタンがありました。

言葉を話すことができず、体も動かせない重度のメンバーを根気よく観察していたスタッフが、彼の「物を落とす」行為に着目します。手の届く範囲のものを、ぽとり、ぽとり、と繰り返し落としては、「してやったり」な表情でうれしそうに笑うのです。このコミュニケーションを続けていくことで、彼自身の世界が少し広がるのでは——と感じたスタッフは、やわらかい粘土の塊を渡しました。そして、彼が落としたものに穴を二つ開けて、窯で焼いてみたのです。

ボタンが出来上がるプロセスを知った人たちは、彼の周りに集まって、雑談を楽しむようになりました。

一人一人の「らしさ」をくるんだものづくり。

工房まるがアート活動を通じて何をすべきか明らかになっていった、と吉田さんは言います。

「僕らは、福祉事業所としての責務を果たしつつ、メンバーのこれからの暮らし方、生き方に残っていく支援をしなければならないと思っています」

そのために、2020年から始めたのが「まるの陶器市」です。

陶芸チームスタッフの吉武聡さんは言います。

「工房まるの前の道で十数年もお見かけしていた方なのに、陶器市で初めてお話できたんです。うれしかった一方で、『ここは工房だったんだね』『障害のある人が住んでるところなんですね(通所施設なので、実際は住んでいない)』とおっしゃって。もっと開いた場所にしていかないとな、と思いました」

メンバーも、久しぶりに一般のお客さんとやりとりをしたことで、「次は、来た人がもっと楽しめるように、当たりくじをつくろう」など、自分たちでアイデアを出し始めたのだそうです。

その場限りの、ではなくて、継続できる関係をつくっていく。それは、話すこと、知ること、気づくこと、から始まるのだと感じました。

障害は人と人の「間」にあります。

隣り合った人と顔なじみになることを喜びとして、「ひょいっと手を貸しあったり」できる社会へ。

そのヒントが、まもなく30年の節目を迎えようとしている工房まるの活動の中にありました。

工房まる

-

福岡市南区野間3-19-26(事務局および野間のアトリエ)

TEL:092-562-8684

https://maruworks.org/

※「まるの陶器市」の開催日のほか、さまざまな展示・イベントの情報はインスタグラムに掲載されています。見学希望、利用希望の方は直接お問い合わせください。

文:末崎光裕 写真:水崎浩志、吉田修一、工房まる

更新