高齢者が歩けなくなる原因は病気?3つの予防・改善方法を解説

「高齢になると歩けなくなるのはなぜ?」「なぜ転びやすくなるの?」とお悩みの方へ。高齢者の方がフラフラと歩いたり、ちょっとした段差でつまづいて転んだりする原因は加齢や病気など多岐にわたります。本記事では、高齢者が歩けなくなる原因と3つの予防・改善方法を解説します。

漢方の製薬会社「再春館製薬所」発|「歩みのゼリー」

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。

再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。

さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。

おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。

高齢者が歩けなくなる原因は、主に「加齢」が挙げられる

高齢者が歩けなくなる主な原因は「加齢」が挙げられるでしょう。

ここでは、なぜ加齢によって高齢になると歩けなくなるのか、原因は本当に加齢だけなのかについて解説していきます。

なぜ、加齢によって高齢者が歩けなくなるのか

年齢を重ねていくと、私たちの下肢(足)にある筋肉の量は減少していきます。

一般的に歩行能力は65歳以上で徐々に低下が始まり、男性は80歳以降、女性では75歳以降から日常生活へ支障をきたす状態になると考えられています。

ただし、年齢は1つの目安です。

日々の食生活や生活習慣、病気などによって歩けなくなったと感じる時期は異なります。

高齢者が歩けなくなる原因には何らかの病気である場合も

高齢者が歩けなくなる主な原因は加齢とされていますが、中には病気が関係している場合もあります。

また病気には加齢や脳神経疾患、精神疾患を原因としているものも挙げられるでしょう。

高齢者が歩けなくなる原因として挙げられる病気

次は、高齢者が歩けなくなる原因として挙げられる病気を解説していきます。

- サルコペニア

- フレイル

- ロコモティブシンドローム(ロコモ)

- 廃用症候群

- 脳神経・脊髄疾患

- 間欠性跛行(かんけつせいはこう)

- 心因性、歩けなくなる原因が不明の病気もある

それぞれ見ていきます。

サルコペニア

サルコペニアとは、加齢に伴って筋肉量が減少し、筋力が低下する現象です。

また、サルコペニアには「一次性サルコペニア」「二次性サルコペニア」があります。

一次性サルコペニア |

加齢が原因となって起こる筋肉量の減少や筋力の低下現象 |

二次性サルコペニア |

「活動」「疾病」「栄養」のいずれか、又はすべてを満たして起こる筋肉量の減少や筋力の低下現象 |

上記の表に記載しているように、加齢を原因とするものは一次性サルコペニアです。

ただし、症状はいずれも次の3つが代表的です。

- 身体機能の低下

- 筋力低下

- 筋量減少

1つ目の身体機能の低下によって、今までのような歩行が難しくなることもあります。

サルコペニアとは?原因・症状・予防法やフレイルとの違いを解説

フレイル

フレイルとは、海外の老年医学分野で使用されている英語「Frailty(フレイルティ)」が語源で、日本語に訳すと「虚弱」や「老衰」「脆弱」を意味したものです。

フレイルには「身体的フレイル」「精神・心理的フレイル」「社会的フレイル」の3種類があり、それぞれ次のような特徴があります。

フレイルの種類 |

概要 |

|---|---|

身体的フレイル |

運動器の障害によって移動機能が低下した状態 |

精神・心理的フレイル |

高齢になり、定年退職や、パートナーを失ったりすることで引き起こされる、うつ状態や軽度の認知症の状態 |

社会的フレイル |

加齢に伴って社会とのつながりが希薄化することで生じる、独居や経済的困窮の状態 |

それぞれのフレイルが起こる原因は次のとおりです。

- 身体的フレイル:加齢による筋肉量の減少や低栄養

- 精神・心理的フレイル:人とのコミュニケーション不足

- 社会的フレイル:適度な運動や、人とのコミュニケーション不足

いずれのフレイルであっても、筋肉量の減少や低栄養、運動器の障害などを原因として歩行が難しくなることもあります。

ロコモティブシンドローム(ロコモ)

ロコモ(ロコモティブシンドローム)とは、英語で移動することを表す「ロコモーション」と、移動能力があることを示す「ロコモティブ」から作られた言葉です。

運動器(骨や関節、筋肉など)に何らかの障害が生じて起こる移動機能の低下を原因として、「歩く」「立つ」「座る」といった日常生活の動作が困難になる状態を指します。

ロコモの進行は下肢の筋肉の減少が始まる20歳頃からとされており、進行すると「転倒」や「骨折」などを引き起こし、将来的に要介護となるリスクを高める可能性があります。

ロコモ(ロコモティブシンドローム)とは?3つのロコモ度テストと改善方法を解説

廃用症候群

廃用症候群とは、怪我や病気などによって安静にしている状態が長期間続くことによって起こる、さまざまな心身の機能低下等を指すものです。

別名「寝たきり症候群」「生活不活発病」とも呼ばれています。

症状が進行すると「起きられない」「歩けない」など歩行が難しくなる以外にもさまざまな身体症状が現れることもあるでしょう。

脳神経・脊髄疾患

歩けなくなる病気には、足や股関節など歩行に直結する部分以外のものも挙げられます。

あくまで一例として次の病気が考えられます。

病気 |

詳細 |

|---|---|

頚椎症 |

・加齢により頚椎と頚椎の間にある椎間板が薄くなって変形したことで、骨にズレが生じ、それを原因として脊髄神経を圧迫してしまい、さまざまな症状を起こしてしまう疾患 ・主な症状としては首周辺の痛みなどが挙げられるものの、歩行がぎこちなくなる、速く歩けないなどの下肢の症状が出る場合もある |

脊髄小脳変性症 |

・神経の病気で、歩行時にふらつく、手がうまく使えない、口や舌がもつれて話しづらいなどの「運動失調症状」をきたす疾患 ・大人になってから発症する場合、症状は非常にゆっくりと進む |

解説した病気以外にも、歩行が難しくなるものもあるため「歩きにくくなった以外にも気になる症状がある」という場合は、まず病院を受診してください。

間欠性跛行(かんけつせいはこう)

間欠性跛行(かんけつせいはこう)とは、動脈硬化や、背骨に囲まれた管状の空間(脊柱管)の神経が圧迫される腰部脊柱管狭窄症などを原因として起こるものを言います。

特徴として、少し歩くと足が痛くなったりしびれたりして歩けなくなるが、少し休むとまた歩けるようになる状態を繰り返すことが挙げられるでしょう。

心因性、歩けなくなる原因が不明の病気もある

これまでに解説した病気以外にも、何らかの原因によって起こる心因性のものや、歩けなくなる原因が不明の病気もあります。

いずれも自己判断での対処は判断が難しく、医師の診察によって治療法を選択するべきであるため、まずは病院を受診して専門家へ相談することが大切です。

高齢者の歩行能力の低下を予防・改善するための3つの方法

次は、高齢者の歩行能力の低下を予防・改善するための方法を3つ解説します。

- バランスの良い食事による十分な栄養摂取

- レジスタンス運動

- 病院やリハビリテーションセンターでのリハビリ

それぞれ見ていきます。

バランスの良い食事による十分な栄養摂取

歩行能力や身体機能が低下する病気として解説したサルコペニアやフレイルは「筋力低下」「低栄養」などを原因としています。

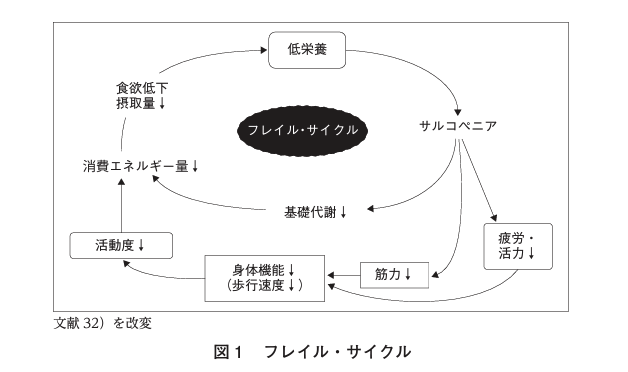

では、2つがどのように歩けなくなる原因と関係しているのか、下記の図をご覧ください。

- 加齢や病気などによって下肢の筋肉量が減少する

- 歩行機能や身体機能の低下によって外出など活動量も減少する

- 活動量が減少すると、1日に消費するエネルギーも減少し、食欲が低下する

- 食欲が低下すると低栄養状態になり、更なる筋肉量の減少や筋力低下が進む

これはフレイルサイクルと呼ばれるもので、この状態を続けていけばいくほど「歩けなくなる」「歩けなくなるだけではなく寝たきり状態になる」など悪循環が生まれてしまいます。

また、低栄養によって免疫力が低下し、他の病気にかかるリスクも高まります。

悪循環を防ぎ、サルコペニアやフレイルを予防して元気な足腰を維持するためには、バランスの良い食事で体の筋肉や骨などを丈夫に保つことがとても大切です。

レジスタンス運動

レジスタンス運動とは、筋肉に負荷をかける動きを繰り返し行う運動のことです。

例としてスクワットや腕立て伏せなどが挙げられます。

レジスタンス運動は、筋肉の増加や筋力向上、筋持久力向上を促す筋力トレーニングとしてアスリートから高齢者まで幅広く推奨されています。

またレジスタンス運動はサルコペニアやフレイル、高齢者に多い骨粗しょう症、生活習慣病の予防や改善にも役立つとされており、体を健康に保つためにも取り入れたい運動です。

病院やリハビリテーションセンターでのリハビリ

高齢者が歩けなくなる原因は多岐にわたります。

いずれの場合であっても、自己判断で対処するよりも、医師による診察と判断、そして安全が確保されたリハビリテーションセンターなどを利用したリハビリが効果的です。

リハビリでは、歩行器や歩行訓練ロボットを活用した訓練などが行われます。

ただし、病院やリハビリテーションセンターで行われるリハビリの内容は、患者さんの状態や病院の治療方針によっても異なるでしょう。

「歩けなくなった」で、なるべく早く病院を受診するべき目安

次は「歩けなくなった」という状態でなるべく早く病院を受診するべき目安を解説します。

- 急に歩けなくなる

- 足の痛みがどんどんひどくなり、歩けなくなる

- ふらついて歩けなくなる

徐々に歩けなくなってきた場合でも病院は受診するべきですが、下記で解説する状態は体が緊急のサインを出しているケースもあります。

緊急ホットラインへ相談したり、病院を受診したりと早めに行動を起こすことが大切です。

急に歩けなくなる

なぜか急に歩けなくなったという場合、脳神経疾患が疑われます。

歩けなくなった以外にも、次の症状があらわれた場合は注意が必要です。

- 手や足のしびれ

- 頭痛

- めまい

- 震え

- 吐き気

- しゃべりにくい など

周囲にご家族がいない場合や、ご家族から電話でこのような報告を受けた場合は、救急車を手配して早急に病院を受診し医師による診察と治療を受けましょう。

足の痛みがどんどんひどくなり、歩けなくなる

足に痛みがあり、安静にしても良くならない場合は骨折などが考えられます。

特に足の痛みがどんどんひどくなり、歩くこともできない場合は注意が必要です。

ふらついて歩けなくなる

急に歩けなくなる以外にも、ふらついて歩けないという場合は脳神経疾患が疑われます。

まったく歩けないわけではないけれど、ふらついてまっすぐに歩けないという症状も緊急性が高い場合があるため、なるべく早く病院を受診してください。

まとめ

当記事では、高齢者が歩けなくなる原因や、予防・改善方法を解説しました。

年齢を重ねると今までのように歩くことができないというお悩みを抱える方は多いです。

原因が加齢である場合、栄養バランスの良い食事やレジスタンス運動で歩行機能や身体機能の維持・強化に努めてみましょう。

また、原因が病気である場合はなるべく早く病院を受診して医師による診察と適切な治療を受けることが大切です。自己判断せず、まずは専門家へ相談してくださいね。

漢方の製薬会社「再春館製薬所」発|「歩みのゼリー」

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。

再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。

さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。

おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。