「このイサキ、小ぶりだから売りにくいんだよね」

「何を弱気なこと言ってんだ。小さいのが旨(うま)いんだ。その魚のよさをちゃんと伝えれば、必ず売れる」

朝5時の小田原漁港。威勢のいい掛け声が響き渡る競りの傍らで、丁々発止の会話をしていたのは「サカナヤマルカマ」仕入れ担当の2人です。

小さな体で走り回っていたのは、2年前までアパレル業界で働いていた狩野真実(まみ)さん。狩野さんに檄(げき)を飛ばしていたのはウエカツさんこと、魚の伝道師として知られる上田勝彦さんです。

仕入れの箱にはオジサン、グルクン、カゴカキダイ、イラ......、スーパーの鮮魚コーナーでは普段見かけないカラフルな魚がずらり。「温暖化による海水温上昇で、いままで小田原で揚がってこなかった、南方系の魚が次々と水揚げされるようになってきた」とウエカツさんが教えてくれました。

島国でありながら、漁獲量はこの35年で3分の1以下にもなっていることを知っていますか? 海の温暖化、魚を取りすぎたことによる資源の減少、漁師の高齢化など要因はさまざま。その上、日本人の魚離れも加速しています。さらに私たちの魚食文化を育てたまちの魚屋は、1980年代のピーク時5万店から、1万店ほどにまで減少。

そんな魚をめぐる地域の社会課題に取り組もうと開業したのが「サカナヤマルカマ」です。

移動販売車で鎌倉を巡回

そこで見た光景とは

全ての始まりは、鎌倉に住んでいた狩野さんが2017年に立ち上げた「阿久根と鎌倉」プロジェクト。全国でも有数の良質な漁場を持つことで知られる鹿児島県阿久根市の水産業もまた、危機的な状況を迎えています。

狩野さんは漁協や水産加工業、仲卸と共にチームをつくり、「阿久根で魚の仕事に携わる人を一人でも増やしたい」という漁師町が抱える課題を鎌倉市民と考える活動に取り組み、地域間交流イベントを企画します。

その一環として、阿久根直送の移動式鮮魚店を巡回したところ、連日行列ができるほどの大盛況に。漁業が営まれ、魚にまつわる仕事を生業(なりわい)としている人たちが暮らす鎌倉でも、鮮魚店が次々と廃業している現実があったのです。

「販路を見いだしたい阿久根市から鮮魚店事業化の話が持ち上がったんです。実験的な面白いことをみんなでやってみよう、そんなノリでした」

狩野さんたちが新たな拠点に選んだのは、鎌倉市郊外の高台にある今泉台の住宅地。シャッター商店街にある鮮魚店の跡地でした。

1960年代、高度経済成長期に里山を切り拓いて開発されたベッドタウンは、いつしか40%以上の住民が65歳以上という市内で最も高齢化率が高い地区となり、買い物難民が社会課題に。鎌倉市が「長寿社会のまちづくり」を掲げて、産学官民で協働して取り組んでいたモデル地区でした。

町内会長として参画していた田島幸子さんは、いつも閑散とした今泉台で、移動式鮮魚店を住民が囲んで長い行列になっている光景を目の当たりに。「これは阿久根の課題ではなくて、私たちの課題だ」と実感したと語ります。

プロジェクトが始まろうとしたちょうどその時、コロナ禍で状況が一転。鮮魚店の開業は頓挫します。どうしても諦めきれなかった田島さんと狩野さんは、それならば「自分たちに必要な店は自分たちでつくろう」と立ち上がります。

2人は阿久根市に企画書を持ち込み、市長に直談判。漁協の忘年会にも押しかけてプレゼンをするなど開業に向けて奔走。続いて店舗改修工事の資金をクラウドファンディングで調達したところ、目標額の500万円を超え、436人から767万円の支援金が集まり、実現に向けて一気に動き出します。

「主婦がまさか魚屋を始めるなんてねえ」と田島さんが振り返れば、「あの時衝動的に動き出したら、いつのまにか人がついてきた、そんな感じ」と狩野さんも奔走した日々を楽しげに語ります。

これからの水産業のために

魚屋に求められる力とは

2022年一般社団法人「鎌倉さかなの協同販売所」を設立し、2023年4月26日「サカナヤマルカマ」が開業します。田島さんは主婦から代表に、狩野さんはアパレルの仕事をやめて企画全般や広報に。

店づくりに関わるスタッフとサポーターを募集したところ、今泉台の住民のほか、料理人や大学教授、リタイア組や子育て中のお母さんなど町内外から、20代から70代までの幅広い世代が集まりました。

こうして集められた"ド"素人のチームでどうして魚屋が開業できたのか。ここで要になるのが冒頭のウエカツさんです。

ウエカツ水産代表取締役、漁師、元水産庁といった異色の経歴を持ち、30年以上にわたる魚食の啓蒙(けいもう)活動の経験を生かして、アドバイザーに就任。目利き、下処理、さばき方、魚種に合わせた調理法など徹底的に指導し、「サカナヤマルカマ」の屋台骨を支えています。

「狩野さんから話を聞いた時、いま、現代に必要な魚屋にたどりつける可能性を感じた。だったらとことん手伝おうと決めたんだ。魚をさばく技術も大事だけれど、一番大事なのは魚屋の哲学」

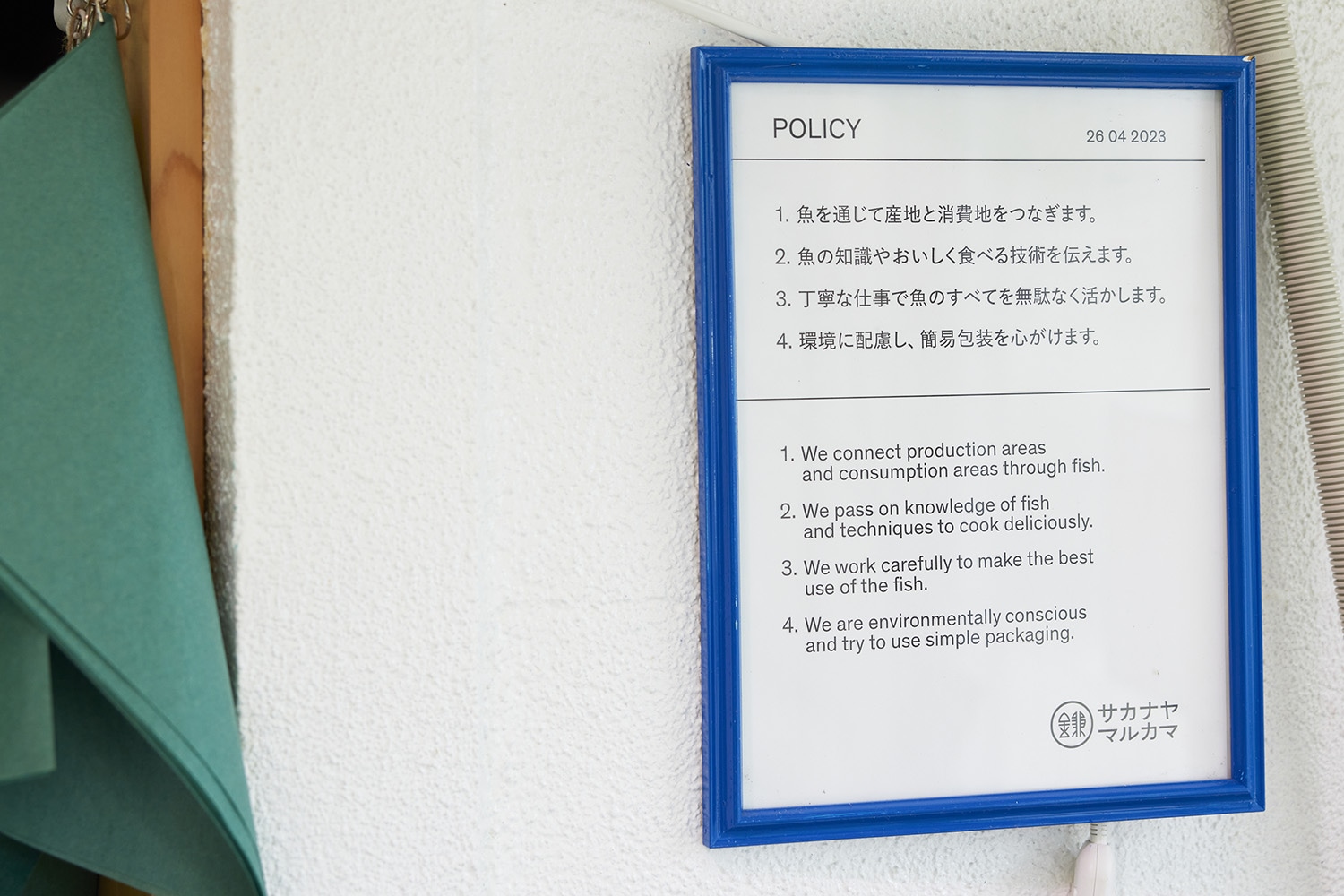

「丁寧な仕事で魚のすべてを無駄なく活(い)かします」など、ウエカツさんと共に考えた四つのポリシーは、店の入り口に掲げられています。

「よい魚、そして新鮮な魚を仕入れること。あとは丁寧な下処理。魚のおいしさを知ってもらうためには、とにかく生臭みは感じさせちゃいけない」

ウエカツさん指導の徹底した魚の下処理で、店内は全く魚臭さがありません。いまでは小田原漁港の仕入れも増え、開業以来1年半で扱った魚種は200種類以上。

イカやタコですら漁獲量が極端に少なくなっているいま、多種多様な魚介を食べてもらうためには、スタッフ全員で「魚」を伝える力をつけることが何より肝心だとウエカツさんは言います。

「これからの時代、魚屋の伝え方一つで日本の水産業は変わる。そこが勝負どころなんです」

お客さん同士でレシピを教え合ったり、散歩の途中に立ち寄っておしゃべりする人がいたり。遠くから訪ねてきた高校生が、気がつけばお客さんの相手をしていたことも。総菜をアテに、軒先のベンチでちょい飲みするのだって自由なのです。

気持ちがいいのは、商店街を抜ける心地いい風だけじゃない。阿久根と小田原の多種多様な魚が集まり、お客さんも働く人も、いろいろな人たちがいつのまにか集まる風通しのいい場所。「サカナヤマルカマ」はそんな魚屋さんです。

更新