サルコペニアの診断基準は?セルフチェック方法・3つの予防法を解説

サルコペニアは加齢に伴って筋肉量の減少や筋力低下を起こす現象です。65歳以上の高齢者に多くみられる現象で、進行すると死亡・要介護リスクが高まるともされているため、早い時点での診断、治療が必要となります。当記事では、サルコペニアの診断基準3つと、自宅でできるセルフチェック方法を解説します。

漢方の製薬会社「再春館製薬所」発|「歩みのゼリー」

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。

再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。

さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。

おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。

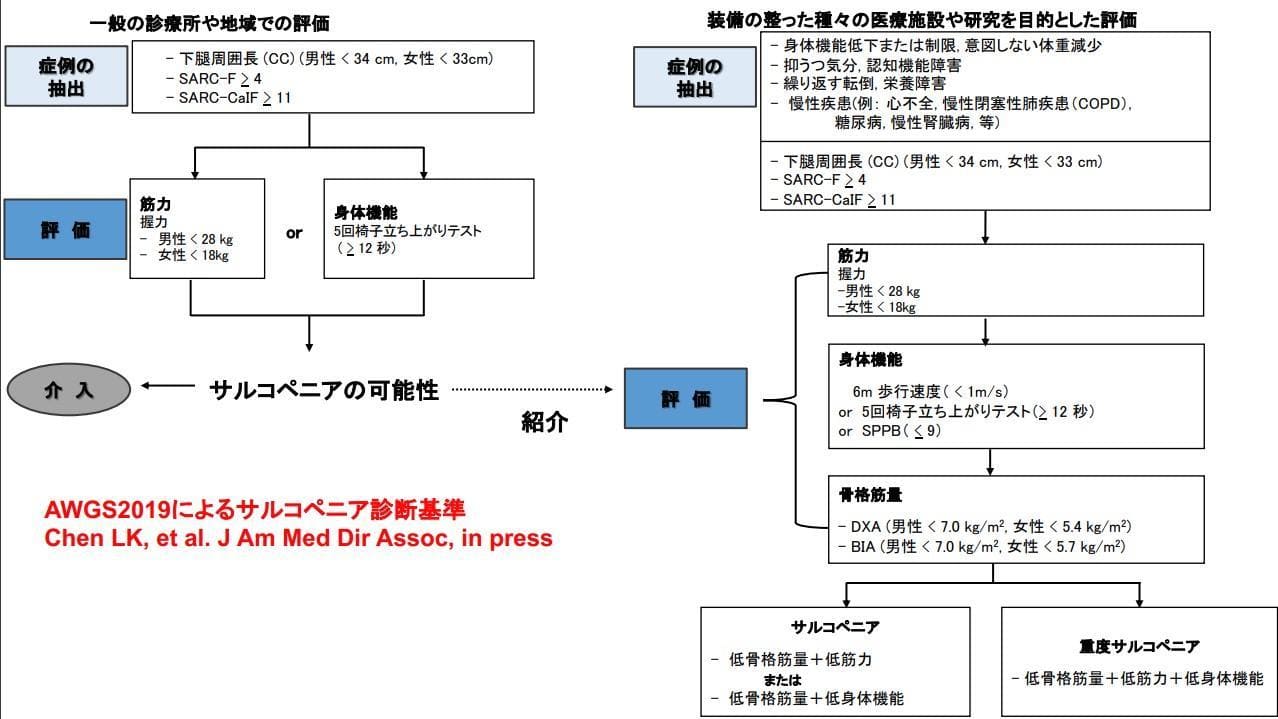

【最新】サルコペニアの診断基準【AWGS】

サルコペニアとは加齢に伴って筋肉量が減少し、筋力が低下する現象です。

サルコペニアの診断基準「AWGS」は、2014年に欧州老年医学会などの研究グループが提唱したものです。

2019年に1度改定されましたが、2024年7月時点で内容に新たな変更はありません。

また、厚生労働省もAWGSをサルコペニアの診断基準として公開しています。

ここからは、AWGSが提唱するサルコペニアの基準を詳しく見ていきます。

身体機能の低下

AWGSによる診断基準の1つ目は「身体機能の低下(歩行速度など)」です。

サルコペニアによって筋力が低下すると「青信号の間に渡り切ることができない」「ちょっとしたところでつまずく」など、歩行能力やバランス能力の低下があらわれます。

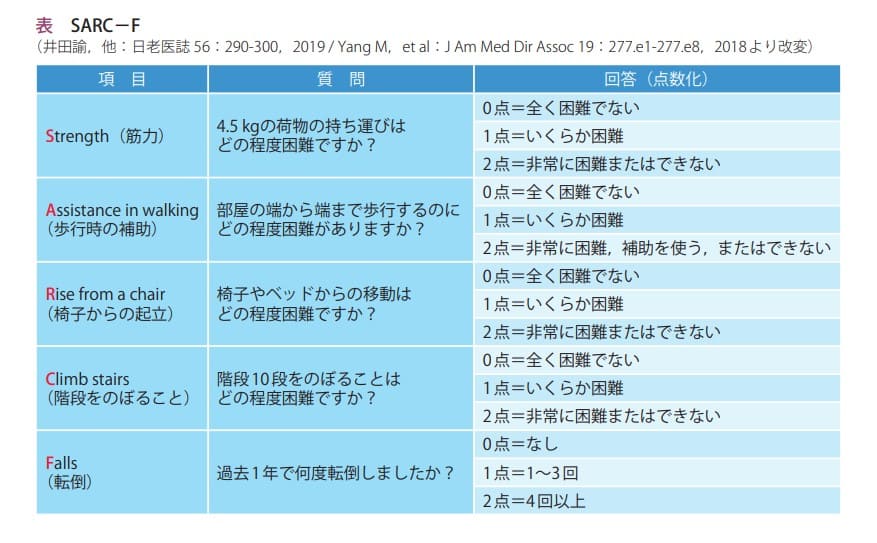

AWGSによる身体機能の低下を診断する際は「歩行速度測定」と「SARC−F(スクリーニングツール)」の2つで行われるケースが多いです。

|

診断基準 |

診断方法 |

|---|---|

歩行速度測定 |

1秒あたり0.8m〜1m未満 |

SARC-F(スクリーニングツール) |

「筋力」「歩行時の補助」「椅子からの起立」「階段をのぼること」「転倒」の4つから回答を点数化 |

歩行速度測定は、1秒あたりに何m歩けるかを測定し、SARC-F(スクリーニングツール)では5つの項目から身体機能の低下をチェックします。

SARC-Fは合計10点で回答を点数化し、4点以上の場合サルコペニアの可能性があります。

また歩行速度測定もあわせて行われ、どちらにも該当する場合はサルコペニアと診断されるケースが多く、適切な治療を受けることが大切です。

筋肉量の減少

AWGSによる診断基準の2つ目は「筋肉量の減少(骨格筋量指数(SMI))」です。

骨格筋量指数(SMI)とは、身長と筋肉のバランスを示した数値のことで、いわゆる手足の筋肉量の度合いを示しています。

測定方法としては、X線照射によるDXA法、微弱な電気を流すBIA法の2つがあります。

骨格筋指数 |

男性 |

女性 |

|---|---|---|

BIA法 |

7.0kg/m2 未満 |

5.7kg/m2 未満 |

DXA法 |

7.0kg/m2 未満 |

5.4kg/m2 未満 |

骨格筋指数は性別によって異なり、表に記載されている数値を下回った場合、サルコペニアの可能性が高まります。

サルコペニアの診断基準にふくらはぎのサイズを含める場合もある

サルコペニアの診断基準には、ふくらはぎのサイズを含める場合もあります。

ふくらはぎは、筋肉が衰えると過度に痩せて細くなるため、目と実際に触れた感覚でチェックしやすい部位です。

診断する方法としては、ふくらはぎの最も太い部分を計測して、男性であれば34cm未満、女性であれば33cm未満だとサルコペニアの疑いが高まります。

またお家にメジャーなどの測定するものがない場合は、次の指輪っかテストでもサルコペニアかをチェックできます。

- 両手の親指同士と人差し指同士をそれぞれ合わせて輪っかを作る。

- 作った輪っかで、利き足ではないふくらはぎの一番太い部分を囲む。

指輪っかテストの結果からサルコペニアの可能性が高い順を並べてみます。

- 隙間ができた(両手の輪っかよりもふくらはぎが細い)

- ちょうど囲める

- 囲めない

チェックしてみた結果が1の「隙間ができた(両手の輪っかよりもふくらはぎが細い)」の場合、サルコペニアの可能性が高いとされており、病院の受診が必要です。

また2や3が該当している方でも、医師が診察を行った結果、ふくらはぎのチェックと上で解説したSARC-F診断とあわせた「SARC-CalF」を行う場合もあります。

もしかしてサルコペニア?と思ったら、サルコペニアのセルフチェックをしよう!

次は自宅でできるサルコペニアのセルフチェック方法を解説します。

- 立ち上がりテスト

- 歩行速度テスト

- 握力テスト

- 片足立ちテスト

- ふくらはぎを使ったテスト

それぞれ解説しますので、ぜひ参考にしてください。

立ち上がりテスト

立ち上がりテストは筋肉の機能低下をチェックする方法です。

立ち上がりテストの方法は次のとおりです。

- 椅子に座って両腕を胸の前で組む。

- 椅子から立ち上がり、座るを5回素早く繰り返す。

- 5回立ち上がって座るまでにかかった時間を測定する。

椅子から立ち上がって座るのを5回繰り返した際、かかった時間が12秒以上だとサルコペニアの可能性が高まります。

自宅で立ち上がりテストをする際は、しっかり椅子が固定されているかや、素早く座る際にお尻を椅子にぶつけたり、勢いをつけて後方へ転倒したりしないよう注意しましょう。

歩行速度テスト

歩行速度の測定テストは、サルコペニアの診断基準にも利用されます。

ここでは、「4mの距離を何秒で歩けるか」を測定するテストを紹介します。

- 4mの距離をいつも歩いているように歩く

- 2回歩行を繰り返し、結果が良かった方をテスト結果として活用する

歩行速度の基準は1秒あたり0.8m~1m未満で、歩行テストの結果が「歩行速度1.0m/s以下(毎秒)」であり、なおかつ骨格筋量の低下が疑われる場合はサルコペニアの可能性が考えられます。

握力テスト

握力テストは筋力の低下をチェックする方法です。

握力テストは、握力計の機器に付属している説明書を読み、正しい姿勢で行います。

- 男性:28kg未満

- 女性:18kg未満

男性の場合28kg未満、女性の場合は18kg未満でサルコペニアの可能性が高まります。

また、下の数値は平成27年にスポーツ庁が発表した「平成27年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について」の中にある「加齢に伴う握力の変化」です。

年齢 |

男性(kg) |

女性(kg) |

|---|---|---|

20〜24歳 |

46.33 |

27.79 |

25〜29歳 |

46.89 |

28.27 |

30〜34歳 |

47.03 |

28.77 |

35〜39歳 |

47.16 |

29.34 |

40〜44歳 |

46.95 |

29.35 |

45〜49歳 |

46.51 |

29.31 |

50〜54歳 |

45.68 |

28.17 |

55〜59歳 |

44.69 |

27.41 |

60〜64歳 |

42.85 |

26.31 |

70〜74歳 |

37.36 |

23.82 |

75〜79歳 |

35.07 |

22.49 |

年齢を問わず、サルコペニアの診断基準となる数値よりも高いことがわかります。

こちらの表も参考にして、ご自身の年齢では何kgがラインなのかを確認してから結果を比較してみてください。

片足立ちテスト

片足立ちは身体のバランス能力をチェックする方法です。

開眼片脚立位テストと呼ばれる方法で、やり方は次のとおりです。

- はだしになって滑りにくい床の上に立つ

- 腰に手をあてて立ちやすい方の足で立つ

- 片足を床から5cmほど高く上げて立っていられる時間を計測する

片足立ちテストの目標時間は1分で、両方の足で時間を計測します。

このとき、維持できた時間が片足で15秒未満の場合は注意、8秒未満だと要注意です。

維持できた時間が短い程、身体機能が低下していると考えられるため、サルコペニアの可能性が高いと考えられます。

ふくらはぎを使ったテスト

サルコペニアによって起こる筋肉量の減少は、ふくらはぎに現れやすく、筋肉が衰えると過度に痩せ、細くなるため、目で見てチェックしやすい方法です。

ふくらはぎでのチェック方法は「指輪っかテスト」を活用します。

- 両手の親指同士と人差し指同士をそれぞれ合わせて輪っかを作る

- 輪っかで利き足ではないふくらはぎの一番太い部分を囲む

指輪っかテストの結果からサルコペニアの可能性が高い順を並べてみます。

- 隙間ができた(両手の輪っかよりもふくらはぎが細い)

- ちょうど囲める

- 囲めない

1の状況が最もサルコペニアの可能性が高いとされており、病院の受診が必要です。

2や3の場合、サルコペニアの可能性は低いと考えられますが、ご自身で筋力の低下を感じる場合は、一度病院を受診して医師へ相談してみることをおすすめします。

サルコペニアを予防するための3つの方法

次はお家でできるサルコペニアを予防するための方法を3つ紹介します。

- 栄養バランスの良い食事をとる

- 筋力トレーニングを行う

- 定期的に病院を受診する

以下で、それぞれ解説していきます。

栄養バランスの良い食事をとる

ここまでで解説したとおり、サルコペニアを予防するためには筋肉量の減少や筋力の低下を防ぐ効果が報告されている栄養成分の摂取が必要です。

タンパク質やビタミンD、必須アミノ酸などの栄養成分をバランス良く食事に取り入れることによってサルコペニアの予防につながります。

ただし、栄養の摂り過ぎはサルコペニア肥満を引き起こすリスクも考えられます。

食事で予防を始める際は、サルコペニア外来やかかりつけの病院を受診して効率良くサルコペニアを予防できるよう計画を立てることが大切です。

サルコペニアの予防は食事から!栄養管理の重要性とおすすめのレシピを解説

筋力トレーニングを行う

栄養バランスの良い食事以外にも、筋肉を維持させたり、増やしたりするためには適度な運動も必要です。

また栄養成分でも解説したビタミンDは、皮膚が紫外線を浴びることでも摂取できます。

これは皮膚にあるプロビタミンD3(前駆体)と呼ばれる物質が、紫外線を浴びることによって体内でビタミンDへ変わる作用があるからです。

もちろん、過度に紫外線を浴びることは良くありませんが、家の庭や公園などで軽い運動をするだけでも、サルコペニア予防に役立つ成分を摂取し、筋肉の維持や増やす効果も期待できます。

日頃の軽い運動はもちろんのこと、最初は身体を慣らすために散歩へ出かけるなど、少しずつ身体を動かしていけばサルコペニア予防につながります。

お家で簡単!サルコペニア予防・改善に効果が期待できる筋力トレーニング方法

定期的に病院を受診する

サルコペニアを予防するためには、日常生活の見直しだけではなく、定期的に病院を受診して身体の健康状態をチェックすることも大切です。

私たちの身体は気づかない間に徐々に衰えが進んでいきます。

特に高齢の方は身体の衰えが日常生活の質を低下させたり、入院による寝たきりリスクを高めたりする恐れがあるため、定期的に医療の専門家にチェックをお願いしましょう。

まとめ

当記事では、サルコペニアの診断基準や、自宅でできるセルフチェック方法を解説しました。

セルフチェック方法はあくまで参考程度であって、サルコペニアだと断定するためには病院を受診し、検査を受ける必要があります。

セルフチェックで「サルコペニアかもしれない」と感じたら、自己判断で予防や対策を始めるのではなく、まずは一度医師に相談してください。

漢方の製薬会社「再春館製薬所」発|「歩みのゼリー」

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。

再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。

さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。

おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。