サルコペニアとは?治療とリハビリで筋力低下を予防しよう!

サルコペニアとは、高齢にともなって筋肉量が減少する現象です。サルコペニアには、治療法やリハビリが確立されており、早い時点で適切な対応を行えば筋力の低下が悪化する恐れを予防できる可能性があります。本記事では、サルコペニアの治療、リハビリ方法を解説します。

漢方の製薬会社「再春館製薬所」発|「歩みのゼリー」

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。

再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。

さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。

おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。

サルコペニアとは?

サルコペニアは、冒頭でも解説したとおり、加齢に伴って起こる筋肉量の減少や筋力低下を指す現象です。

EWGSOP(サルコペニア診断基準)では「プレ・サルコペニア」「サルコペニア」「重症化サルコペニア」の3つに分類されることもあります。

| EWGSOP(サルコペニア診断基準) | 特徴 |

|---|---|

| プレ・サルコペニア | 筋力や身体機能に影響のない筋肉量の低下が特徴 |

| サルコペニア | 筋肉量の減少や、筋力の低下または身体機能の低下のいずれかが見られることが特徴 |

| 重症サルコペニア | 筋肉量の低下・筋力の低下および身体機能の低下を満たしていることが特徴 |

2016年10月には、世界保健機関(WHO)が作成した国際疾病分類(ICD)の一つとして認められ、日本や海外でもサルコペニアの認知度が高まっています。

サルコペニアが進行すると「歩く」「立ち上がる」などの日常的な基本動作に影響が生じるほか、高齢者では介護が必要になるケースも考えられるため、注意が必要です。

また、サルコペニアには「一次性」「二次性」「医原性」の3種類があり、それぞれに次のような原因があると考えられています。

- 一次性サルコペニア:加齢が原因

- 二次性サルコペニア:「活動」「疾病」「栄養」が原因

- 医原性サルコペニア:「病院での不適切な禁食」「不適切な栄養管理」「医原性疾患(医療行為が原因で起こる疾患)」が原因

このように、サルコペニアの原因は複数考えられるため、必ずしも加齢によって起こるものだけではありません。

ここでは3つのサルコペニアについて解説します。

一次性サルコペニア

一次性サルコペニアとは、加齢が原因となって起こる筋肉量の減少や筋力の低下現象です。

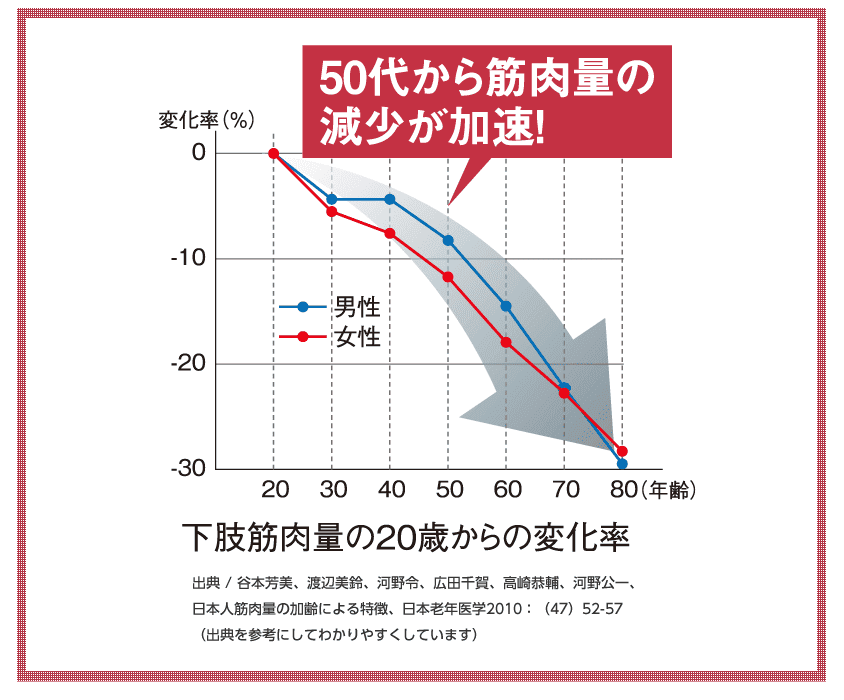

私たち人間は、25歳前後から徐々に筋肉量の減少が始まります。

50歳を過ぎると途端に筋肉量が大きく減少しはじめ、少しの段差でつまづいたり、長時間歩くことに苦痛を感じたりする方も多くなります。

一次性サルコペニアは誰でも起こり得る現象ですが、年齢を重ねることによって自然に起こる筋肉量の減少と筋力低下や、本記事で解説するサルコペニアは防げないものではありません。

筋肉の衰えを感じ始めたことに対し「年齢だから仕方ない」と諦めるのではなく、筋肉量の減少による筋力低下を、なるべく早い時点で予防や対処、治療をしていくことが望まれます。

二次性サルコペニア

二次サルコペニアは、病気などの様々な原因により引き起こされる筋力低下現象です。、病気などの様々な原因により引き起こされる筋力低下現象です。

- 長期的な寝たきり状態や不活発な生活習慣などの活動量が関連するサルコペニア

- がんなどの悪性腫瘍や、重症臓器不全など疾病が関連するサルコペニア

- 栄養の吸収不良や消化管疾患など栄養が関連するサルコペニア

二次サルコペニアは「活動量」や「疾病」「栄養」などを原因として起こるもので、上に記載した状況に当てはまる方であれば、年齢性別関係なく起こる可能性があります。

二次サルコペニアの場合、一次サルコペニアのような予防や対処、治療とあわせて、元々の原因となっている「活動量」「疾病」「栄養」いずれかの問題を解決することも必要です。

医原性サルコペニア

医原性サルコペニアとは「病院での不適切な禁食」「不適切な栄養管理」「医原性疾患(医療行為が原因で起こる疾患)」が原因となって起こる筋肉量の減少や筋力の低下現象です。

主に入院患者に対する医師の不適切な指示が原因とされるものであり、高齢者に起こりやすいサルコペニアと言われています。

理由として、2014年に「J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2014」という学術記事に掲載されたデータによれば、日本では入院患者の約71.0%が65歳以上の高齢者だとしています。

元々筋肉量の減少が進んでいる高齢者であれば入院によって「動く機会が少ない」「必要最低限の栄養」によってサルコペニアを引き起こす可能性は非常に現実的です。

事実、先ほどのデータでは急性期病院によって日常動作の向上などを目的とした入院リハビリを受ける高齢者の約49%〜67%に低栄養が、40%〜46.5%にサルコペニアが認められるとされるなど、高齢者に対する医原性サルコペニアリスクは高いと考えられています。

サルコペニアのメカニズム

2023年現在、サルコペニアのメカニズムは完全に解明されていません。

ただ、多くの医師などの研究によって次のようなメカニズムが説として挙げられています。

- 筋肉の量を維持するための筋タンパクの合成が分解を下回った結果、筋肉量が減少し、サルコペニアを発症する説

- 加齢によって筋肉を動かすために必要な細胞が死んでしまうこと、ミトコンドリア(エネルギーを産生する)の機能障害・不全、そして糖尿病などの疾患が組み合わさってサルコペニアを発症する説

- 何らかの病気に罹患すると、炎症性サイトカイン※1が増え、筋タンパクの分解が進み、結果的にサルコペニアを発症する説

これらの説をまとめると、筋肉を維持・合成する細胞や機能が何らかの原因によって減少することが、サルコペニア発症のメカニズムではないか?と考えられているのです。

他にも、筋肉の増大に関連するホルモンが何らかの影響を受けた結果が、サルコペニア発症のメカニズムではないかと考える説などもあります。

サルコペニアの影響を高齢者が特に受けやすい理由

高齢者が特にサルコペニアの影響を受けやすい理由は、次の三点が挙げられます。

- 筋肉量の自然な減少:50歳以降は急速に筋肉が落ち、筋力低下が顕著になる。

- 活動量の低下:高齢になると自然に体力が落ち、日常生活の活動量が減少する。これにより筋肉を使う機会が少なくなり、筋肉量の減少・筋力低下につながる。

- 栄養不足:高齢者は食事量が減少しやすく、特にタンパク質の摂取が不足しやすくなる。筋肉の維持にはタンパク質が必要であり、不足するということは、結果的に筋肉の減少、筋力低下につながる。

以上の理由から、高齢者が特にサルコペニアの影響を受けやすいと考えられるでしょう。

ただ、冒頭で解説したとおり、サルコペニアで起こる現象は「加齢」だけを原因として起こるものではなく、「活動量」「栄養」「疾病」も原因となります。

現代ではリモートワークや、インターネット上で買い物を済ませられるサービスも普及しているため、便利だからこそ起こる若者の筋力低下や栄養の偏りにも注意が必要です。

サルコペニアが身体にもたらす影響とは?

サルコペニアが私たち人間の身体にもたらす影響は次の2つです。

- 身体能力の低下

- 生活の質(QOL)の低下

(1)身体能力の低下

サルコペニアが身体にもたらす影響で大きなものは「身体能力」です。

筋肉量が減少し、筋力が低下することによって「立ち上がる」「歩く」「階段を上がる」など私たちが日常的に行う基本動作が難しくなります。

また、サルコペニアによって起こる身体能力の低下には「嚥下障害」も挙げられます。

全身や摂食嚥下に関連する骨格筋の筋肉量や筋力の委縮による機能低下が伴われる障害で、「フレイル」という状態の高齢者に起こりやすい身体症状です。

フレイルとは、筋力や心身の元気な力が低下してしまい、介護が必要と判断されやすい虚弱な状態になることです。

この状態の高齢者に対して、低栄養などのサルコペニアを徐々に進めさせる要素が加わって、引き起こされやすいと考えられています。

サルコペニアによる嚥下障害の改善策としては、リハビリテーションやサルコペニアを専門とした経験を持つ医師の若林 秀隆氏によって適切なリハビリが有用だと示されています。

2014年、若林 秀隆氏はサルコペニアの嚥下障害に対して「骨格筋萎縮や低栄養、病気などが関連している」と考え、十分な栄養管理と患者の栄養状態に適したリハビリテーションが有用であると提唱しており、多くの医療従事者がその提唱に注目しています。

(2)生活の質(QOL)の低下

サルコペニアによる筋力低下は「歩く」「走る」などの移動を制限し、歩く速度が遅くなったり、立ち上がるのが困難になったりする可能性があります。

自由に移動できなくなった方々は以前よりも生活の質(QOL)が落ち、高齢者の場合は先ほど解説したフレイル状態に陥る方が出てくる可能性もあるでしょう。

ほかにも、サルコペニアによって筋肉量が減少し、筋力が低下している状態でありながら栄養だけはしっかりと摂取している場合、サルコペニア肥満のリスクが考えられます。

どちらのケースであっても、サルコペニアを発症した人間にとって生活の質(QOL)を大きく低下させる原因になるため、早い時点での予防・対策が必要です。

サルコペニアの診断法と病院で行われる2つの治療方法

次は、サルコペニアの診断法と病院で実際に行われている2つの治療法を解説します。

- 診断法とサルコペニアのリハビリガイドライン

- 治療法①食事療法

- 治療法②運動療法

診断法とサルコペニアのリハビリガイドライン

サルコペニアの診断方法は「握力測定」「筋肉量測定」「歩行速度測定」の3つです。

- 握力測定:男性は26kg〜30kg未満・女性は18kg〜20kg未満

- 筋肉量測定:放射線を利用した測定や微弱電流を利用した測定を行う

- 歩行速度測定:1秒あたり0.8m〜1m歩けるかを測定する

またサルコペニアのリハビリガイドラインには、2つの治療法が挙げられています。

- 食事(栄養)療法:タンパク質やアミノ酸、ビタミンを適量摂取し、筋肉量の減少や筋力低下を防ぐ効果が期待できる

- 運動療法:四肢骨格筋量・通常歩行速度・最大歩 行速度の改善効果が期待できる

(1)食事療法による治療

食事療法による治療とは、筋肉量の低下を防ぎ、筋力の維持や改善に効果が期待できるタンパク質や、アミノ酸、筋肉の萎縮を抑制する効果が期待できるビタミンDなどの栄養を摂取する治療法です。

高齢者の場合、消費エネルギーが低下するとともに食事量が減るため、筋肉に必要な成分が不足し、サルコペニアを引き起こす可能性があるのです。

したがって、サルコペニアの予防と治療を行う際は、高品質なタンパク質を含む食品やビタミンDを多く含む食材を使用した食事の摂取が必要となります。

| 期待できる効果 | 食材 | 1日の推奨摂取量 | |

|---|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉量の低下を防ぎ、筋力の維持や改善 |

・肉類 ・魚類 ・卵 ・チーズなど |

1日に適正体重の1kgあたり1.0g以上 筋肉を増やす場合は1.2~1.5g |

| ビタミンD | 脳の萎縮を防ぐ |

・魚介類 ・きのこ類 ・肉 など |

1日8.5μg |

ただし、高齢者ではなかなか食事量を増やすことも難しい可能性もあります。

その場合は、タンパク質やビタミンDが手軽に摂取できるサプリメントもおすすめです。

(2)運動療法による治療

運動療法による治療とは、ウォーキングや水泳などの有酸素運動や、自分の体重を負荷にして行うレジスタンス運動(筋トレ)などを行い、筋肉量を増加・維持させる治療法です。

- 有酸素運動:心肺機能を高め、全身の筋肉を動かすことによってタンパク質の合成効果が期待できる。

- レジスタンス運動(筋トレ):筋肉の量を増加させる。

これらの運動療法は、医師や理学療法士などの医療従事者による指導のもと、それぞれの症状や体力に応じてプランを立てて行うことが重要です。

また、運動療法を行う上で、タンパク質やビタミンDなどの栄養成分も同時に摂取すれば体の内側と外側からサルコペニア予防や改善への相乗効果が期待できます。

リハビリを通じた筋力改善のアプローチ方法

次はサルコペニアに対するリハビリを通じた筋力改善のアプローチ方法を解説します。

- 筋力向上を目指すリハビリテーションの種類と方法

- リハビリで期待できる具体的な効果と必要な回数・期間

- リハビリを継続するための工夫や注意点

(1)筋力向上を目指すリハビリテーションの種類と方法

筋力向上を目指すリハビリテーションの種類と方法は、これまでに解説した「有酸素運動」と「レジスタンス運動(筋トレ)」です。

自宅で自由な時間にできる自主運動や、リハビリテーション病院で行うものなどがあり、サルコペニアの症状が進行していない場合は、自主運動から始めてみましょう。

ただ、なかなか自分では計画が立てられない方や、症状が進行していてウォーキングやレジスタンス運動(筋トレ)は難しいという方は、プロの手を借りるリハビリがおすすめです。

(2)リハビリで期待できる具体的な効果と必要な回数・期間

リハビリで期待できる具体的な効果は、筋肉量減少を抑え、筋力の低下を防ぎます。

では実際にリハビリではどのようなことが行われるのか、下に例を挙げてみます。

- ストレッチやバランス運動

- スロートレーニング(スクワットなど)

- ストレッチ(エアロビクス)など

サルコペニアのリハビリで行うものは、ストレッチやバランス運動、レジスタンス運動(筋トレ)で、理学療法士によって段階的にプログラムが構成されるケースが多いです。

- 最初は運動を行うために必要な筋肉や靭帯をつくる「コンディション期間」

- 負荷をかけて筋肉の増強を目指す「筋力向上期間」

- 日常生活の活動や趣味に必要な動作につなげる「機能的運動期間」

と段階分けされています。

サルコペニアのリハビリで必要な回数は週2回以上、おおよそ3ヶ月程度の期間が必要とされており、食事の栄養管理もしながら継続的にリハビリを行うことが大切です。※

ただ、サルコペニアによる筋力低下を防ぐためには、リハビリだけでなく日常的なウォーキングや軽いスクワットなど自主的に体を動かす必要があります。

ちなみに、東京都にある健康長寿医療センター研究所の青桝 幸利氏によると、筋肉量の減少と筋力低下を防ぐウォーキングとして次の内容を提唱しています。

- 女性は1日7,000歩(速歩きで15分)

- 男性は1日8,000歩(速歩きで20分)

しかし、高齢者が無理に体を動かすことによって体調を崩してしまう可能性もあるため、まず近所の散歩やリハビリで体を慣らすところから始めてみるなど、無理は禁物です。

また近年ではテレビでサルコペニアについて解説するものも増えており、過去に「サルコペニア体操」として紹介されていたものを紹介します。

- 椅子に浅く腰かけて、片方の足を前に伸ばす

- ①の状態からかかとをあげて、つま先をすねの方に近づける(後ろに倒れないように)

- ②の状態を8秒間キープする

- 足を戻して、次は反対の足も同じように行う

- 反対の足も終わったら、足を戻す

- 椅子に浅く腰かけた状態で手を交差して組む

- ⑥の状態から4秒かけて立ち、4秒かけて座る(4秒かけて座る際、ひざが足よりも前に出ないように気を付ける)

最初は椅子を手で掴んで、出来る範囲から始めてみてください。

慣れてきたら秒数を増やしたり、1日の回数を増やしたりしても良いでしょう。

(3)リハビリを継続するための工夫や注意点

リハビリは継続が非常に重要です。

またリハビリとあわせて自主運動や、栄養バランスを考えた食事を摂取するなどリハビリと組み合わせることによって相乗効果が期待できるよう工夫する必要もあります。

ただし、絶対に無理はせず「今日は調子が悪い」など体の不調を感じたら医師や理学療法士へ相談するなど、自分の身体に合ったペースで少しずつ始めていきましょう。

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。

再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。

さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。

おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。

まとめ

本記事では、高齢者に多いサルコペニアについて、メカニズムやサルコペニアが身体にもたらす影響、そしてサルコペニアとリハビリについて解説しました。

サルコペニアの進行を防ぐためには、食事や運動による筋肉量の維持や増加、そして筋力向上が大切で、定期的に継続していくことが重要です。

そのためには、まず身体状況やレベルに合わせて効率よくサルコペニアを予防・改善できる計画を立てる必要があります。

また、筋力低下はサルコペニアだけに限らず、フレイルや、他の病気が関連している可能性もあるため、まずはかかりつけの医師や理学療法士に相談してみましょう。