監修:日本東洋医学会 専門医・日本医師会 認定産業医・元日本神経学会神経内科学会 専門医

田頭秀悟(たがしら しゅうご)

オンライン診療を専門とする脳神経内科医・日本東洋医学会専門医。西洋医学の枠に捉われず、東洋医学の叡智も駆使することで、患者さんの健康管理をサポート。オンライン診療では漢方薬なども活用している。「患者本人」を、根本的治療を施せる唯一の存在と捉え、病気の克服を支える「主体的医療」の普及に努めている。

いつからかポッコリお腹や、お腹周りが気になるといった方が多いようです。しかし、無理なダイエットは体調を崩してしまうかもしれないという不安も...。そんな方には「腸もみ」がおすすめです。

「腸もみ」とは、腸の固いところをマッサージでもみほぐすことです。腸の働きが弱くなると、便秘や免疫力の低下などにつながると考えられているため、腸内環境を整える「腸活」に興味がある方も多いのではないでしょうか。「腸もみ」も「腸活」の一つ。腸活の一環として人気の「腸もみ」で期待できる効果やマッサージの方法、併せておこないやすい腸活をご紹介します。

不規則な生活習慣や食生活、過度なストレスを受ける日々を続けていると、腸も疲れてしまいがちです。

そのような腸が、本来の機能が発揮できるよう生活・食生活を改善する「腸活」という言葉をよく聞くようになりました。「腸活」は、腸内の環境を食べ物や飲み物から必要な栄養を吸収しやすい状態に整える活動のことで、健康や美容面への効果が期待できると言われています。

腸内環境を良くする方法として人気なのが腸活の一環である「腸もみ」です。文字通り、お腹の上から腸をもむのですが、特別な道具や技術は必要なく自分の手でおこなえ、ポイントさえ理解すれば自宅で簡単にできます。このように「腸もみ」は気軽にできることで人気を集めているのです。

効果の実感は個人差がありますが、以下のような方は日々の習慣に取り入れてみることをおすすめします。

腸もみは、やり方さえ覚えたら毎日簡単にできます。

腸もみは入浴後や就寝前など、お腹が温まっているときやリラックスしているときにおこなうのがおすすめです。力を入れすぎず「痛いけど気持ち良い」くらいの感覚でもむのがポイント。やり方を覚えて日々の習慣にしていくことをおすすめします。

腸もみをおこなうときは、以下のことが大切です。

「呼吸も一緒に整える」とは「息をゆっくり吐くときに押す」というイメージでおこないましょう。

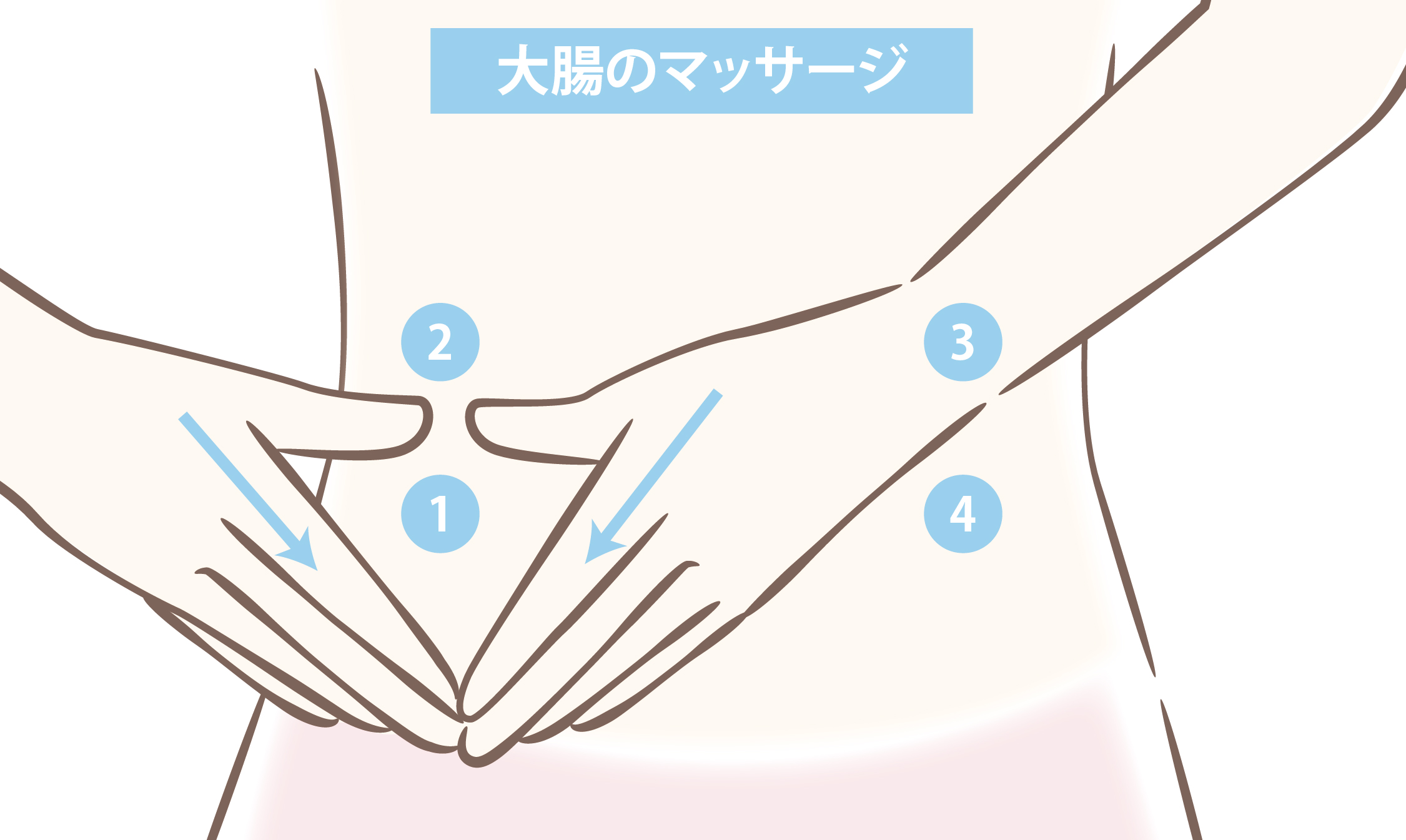

小腸をマッサージすると免疫力のアップや、食べ物の消化・吸収が促進し代謝アップが期待できると言われています。小腸のマッサージは、へそ周辺にある小腸の下の部分をもむイメージです。

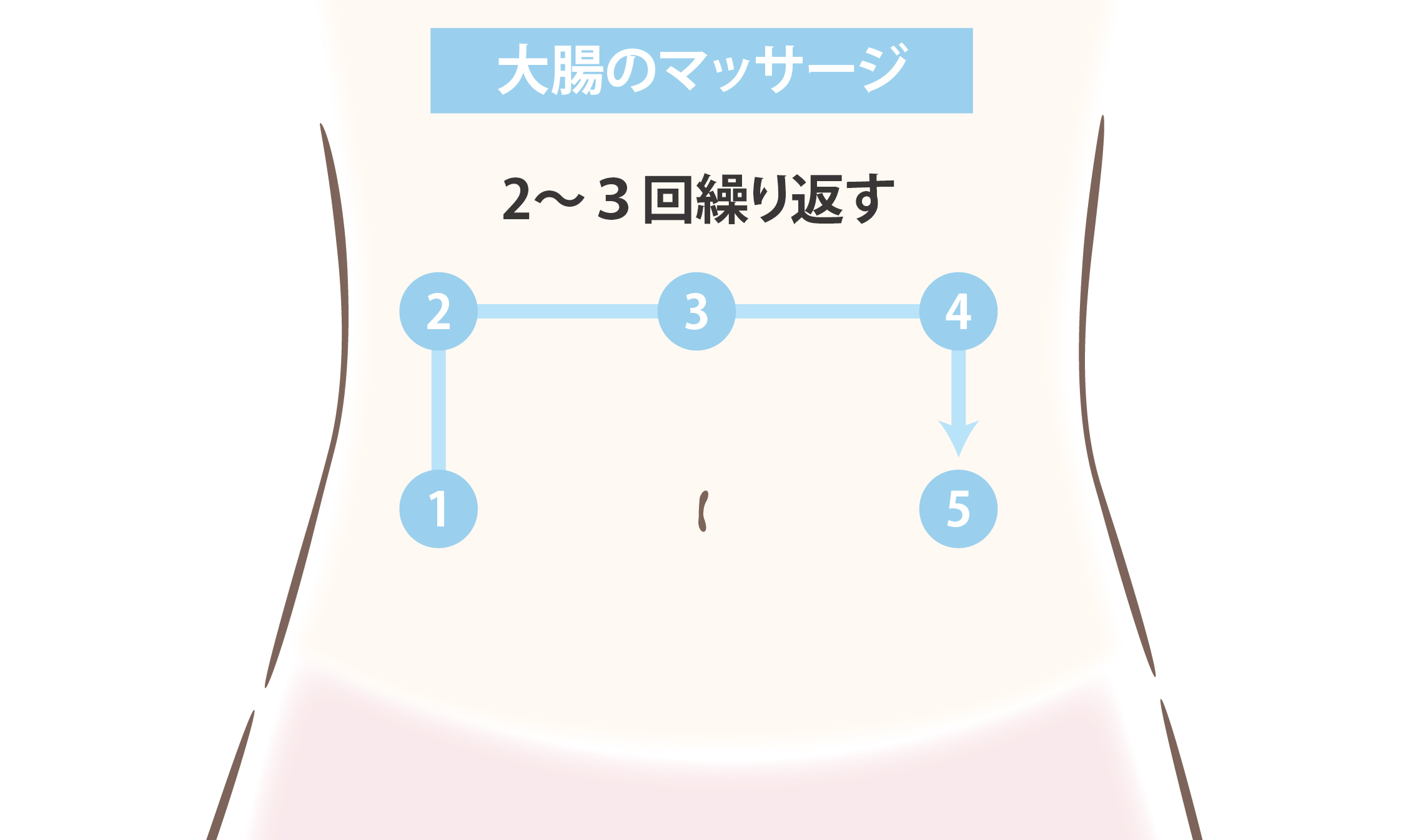

大腸のマッサージは、全体をやわらかくしてから、宿便が溜まりやすいと言われる大腸の四隅をもみほぐしていく流れで進めます。

医師 田頭秀悟からのコメント

小腸の長さは約6〜7mで、大腸の長さは約1.5mといわれています。食べ物が胃に入り胃酸で消化されたあとに到達するのが小腸です。この長い小腸で、食べ物のほとんどの栄養素と水分の一部が吸収されます。

そして、食べ物が大腸に到達したときには、液体の状態となっており、ここでさらに大半の水分やミネラルが吸収され、腸内細菌の死骸と合わさりながら、いわゆる便が作られていきます。

したがって、栄養素の吸収不良が示唆される体重が増えにくい方、倦怠感がとれない方、身体が冷えやすい方などは、小腸を中心に腸もみをしてみてください。

一方、喉が乾きやすい、水太りしやすい、天気の悪い日に頭痛がするなど、水分バランスが悪いことが考えられる方は、大腸を中心に腸もみをされるといいと思います。

なんとなく「腸もみが面倒だな」と思う方は、まずは気軽にできる「寝ながらのマッサージ」を始めてみるのはいかがでしょうか。

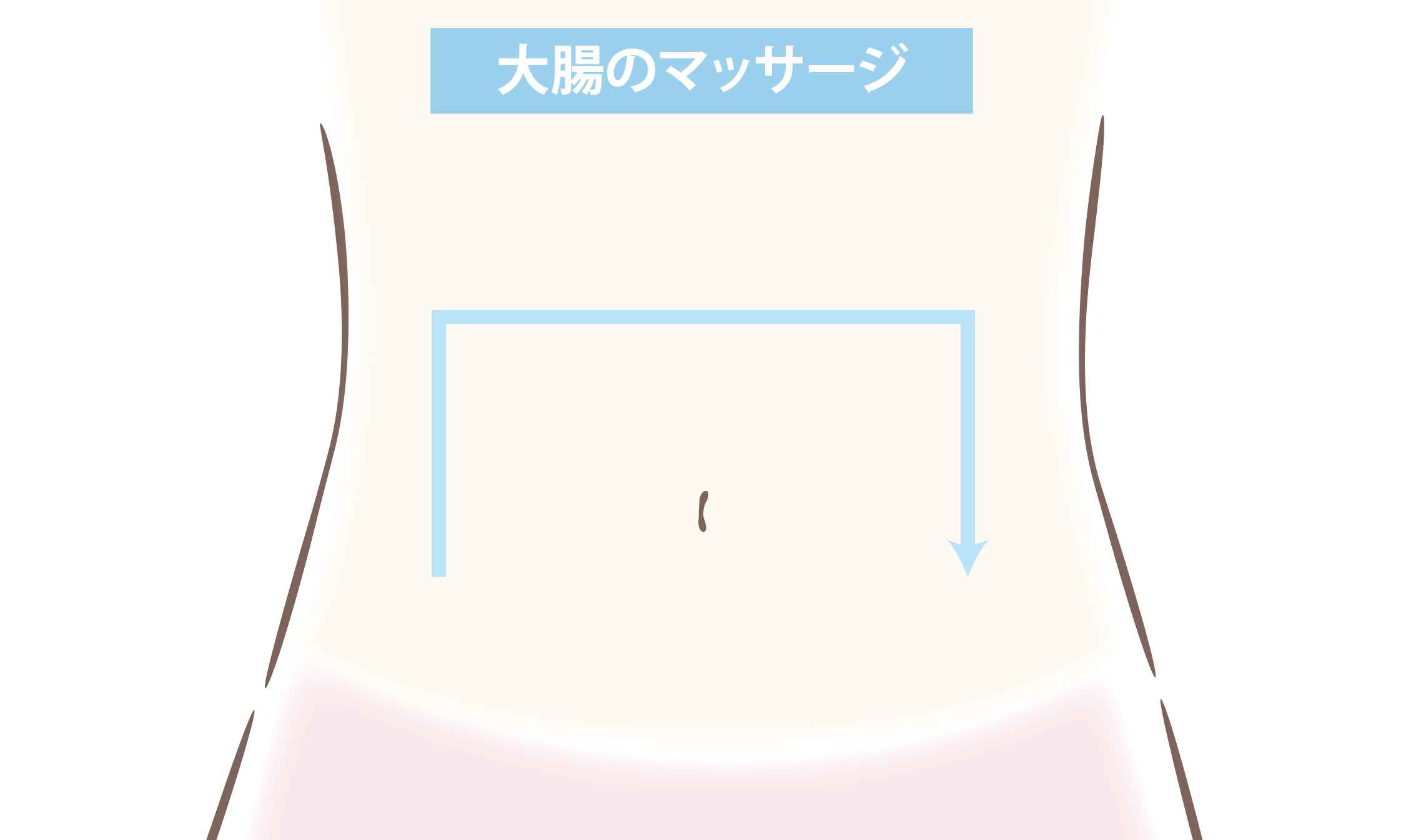

寝ながらのマッサージは、ひざを立てて仰向けに寝て、両手を重ねて下腹から押しながらへそあたりまでゆっくり動かしていくイメージです。このときも、息をゆっくり吐きながら進めてください。

自分の体調や体の状態にあわせて無理のない範囲で進めていくことが大切ですので、腹部が固いと感じる方や押すのに抵抗があるといった方は、さすってほぐすだけでも良いでしょう。

腸内環境を整える腸もみですが、文字通り腸をもむので、食後すぐは避けて、1時間以上あけてからおこなうようにしましょう。また、以下の場合もおすすめできません。

出産直後の方は、診察時に医師に確認をして許可を貰ってからおこなってください。生理中や生理直後の方は、腸もみは避けて、腹部や腰を温めたり軽くさすったりする程度までにとどめましょう。

また、腸もみをおこなうとき「みぞおち周辺を押す」「指だけで必要以上に圧をかけてしまう」といった行為は、かえって体の負担になる可能性があるので避けてください。

「腸もみ」に加えて食事でも腸活を意識すると、より腸内環境を整えることができると考えられています。腸内には細菌がおよそ1000種類、100兆個も生息していると言われています。細菌には善玉菌と悪玉菌、日和見菌があり、腸内環境を整えるには、腸内の善玉菌が占める割合を増やすことが重要です。善玉菌が増やせると言われる成分を含む食品を積極的に食事に取り入れましょう。

腸活では、ビフィズス菌や乳酸菌といった善玉菌を含む発酵食品や発酵調味料を摂取することをおすすめします。また、摂取した善玉菌を増やしてくれる食物繊維やオリゴ糖を含む食品も合わせて摂ると良いでしょう。3食の食事だけでなく、間食やデザートなどのタイミングで積極的に摂るように意識してください。

| 腸活におすすめの成分 | 期待できる効果 | おもな食品 |

|---|---|---|

| 発酵食品や発酵調味料 | 善玉菌を腸に直接届けて育てる働きがあり、腸の免疫細胞がさらに活性化すると考えられている | ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌、漬物、チーズなど |

| 食物繊維 | 腸内細菌のエサとなり、増やしてくれる食材。腸内細菌が増えると腸の動きが活発になり、肥満防止や便秘解消などの効果が期待できる | 柑橘類、山芋、オクラ、モロヘイヤ、ひじき、こんぶ、わかめ、ブロッコリー、アボカド、コンニャク、リンゴなど |

| オリゴ糖 | 善玉菌の栄養源となると考えられている | タマネギ、ごぼう、アスパラガス、ニンニク、大豆、てんさい糖、ねぎ、バナナなど |

医師 田頭秀悟からのコメント

東洋医学には、自然界の全てを5つの要素に分類する「陰陽五行論」という考え方があり、人体も「五臓(肝・心・脾・肺・腎)」に分けて捉えます。

このうち「脾」は消化器系全体の働きを指す概念で、西洋医学でいう「腸」の機能もここに含まれます。

※西洋医学の臓器である「脾臓(ひぞう)」とは全く異なる概念です。

「脾」に働きかける食材としては、ハト麦、牛肉・鶏肉・羊肉、大豆、黒豆、カボチャ、ニンジン、アスパラガス、長芋、葛、ショウガ、玉ネギ、などが挙げられます。

ただ、これらを食べれば食べるほど、腸が元気になるという話ではありません。多く食べるのではなく、お腹が空いた状態、すなわち「栄養をしっかり吸収できる態勢を整えて食べる」ことを意識してみてください。

この記事を読んでいる人におすすめの記事

「腸もみ」と食事による「腸活」を紹介しましたが、このほかにも気軽にできる腸活があります。たとえば「体をねじる」などの動作も腸を直接刺激すると考えられていますので、左右にねじって腸を揉みほぐすように動いてみるのも良いでしょう。また、腰を動かすと骨盤周りの筋肉がほぐれるので腸がより活動しやすくなります。

ただ、腸もみを始めたからと言って、すぐに「ポッコリお腹が解消された」「痩せた」などといった即効的な効果が出るわけではありません。しかし、習慣にして続けていくことで腸内環境が整えられ、さまざまなトラブルがおこりにくくなります。併せて、質の良い睡眠や運動、趣味などでストレスを発散させるなど生活習慣の見直しもおこなうと効果的です。

さまざまな腸活を取り入れて腸内環境を整えていきましょう。

監修:日本東洋医学会 専門医・日本医師会 認定産業医・元日本神経学会神経内科学会 専門医

田頭秀悟(たがしら しゅうご)

オンライン診療を専門とする脳神経内科医・日本東洋医学会専門医。西洋医学の枠に捉われず、東洋医学の叡智も駆使することで、患者さんの健康管理をサポート。オンライン診療では漢方薬なども活用している。「患者本人」を、根本的治療を施せる唯一の存在と捉え、病気の克服を支える「主体的医療」の普及に努めている。

※この記事は、正しい情報発信を行うために、医師に監修を依頼しております。商品について医師が推薦を行うものではありません。

■体の心地いいリズム、見つかる「ポジティブリズム」のアイテム

他の人はこちらも読んでいます

※コンテンツ内で扱っている商品情報は一部古い情報を含んでいる場合があります。

医師 田頭秀悟からのコメント

腸内環境が悪いときのサインは、必ずしも胃腸の症状として出てくるとは限りません。たとえば、腸の異常が皮膚の異常と連動して起こってくることがあり、具体的には皮膚のかゆみや赤み、ニキビや湿疹、アレルギー、あるいは、陰部のかゆみなどとして現れることがあります。

また、「幸せホルモン」として知られるセロトニンという神経伝達物質は約9割が腸の粘膜で産生されているといわれています。そのため、腸内細菌が乱れると、抑うつ気分や不安感、あるいは怒りっぽくなるなど、精神の不安定性につながる可能性があるのです。このほか、口臭や歯周病と関係していたり、体重の増えにくさや、逆に太りやすさにも影響を与えたりすると考えられています。