監修:産婦人科

阿部一也(あべ かずや)

2009年東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。2009年板橋中央総合病院初期研修医。2011年同院産婦人科入局。日本産科婦人科学会専門医として、妊婦健診はもちろんのこと、分娩や産まれたばかりの新生児、切迫流早産の管理などにも対応。産婦人科領域においての不安、心配や疑問に的確にアドバイスできるよう、記事の監修や執筆にもあたっている。

「最近なんだか心身の不調を感じることが増えた」とお悩みではありませんか。その不調はもしかすると、女性ホルモンのバランスが乱れていることが原因かもしれません。

本記事では、女性ホルモンの役割や種類、年齢による変化について解説しています。ホルモンバランスを整える方法もご紹介していますので、心身の不調にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

女性ホルモンとは、体内のさまざまな器官(臓器)から分泌されるホルモンのうち、女性の体内で特に多く生成されるホルモンのことを言います。ここでは、女性ホルモンの役割や種類、月経周期との関係について解説します。

女性ホルモンには、卵巣内にある卵胞から分泌される「エストロゲン」と、排卵後に卵巣内に形成される黄体から分泌される「プロゲステロン」の2種類があります。

エストロゲンには次のような役割があり、さまざまな面で女性の健康をサポートしています。

一方、プロゲステロンは妊娠の維持に重要なホルモンであり、次のような役割を持ちます。

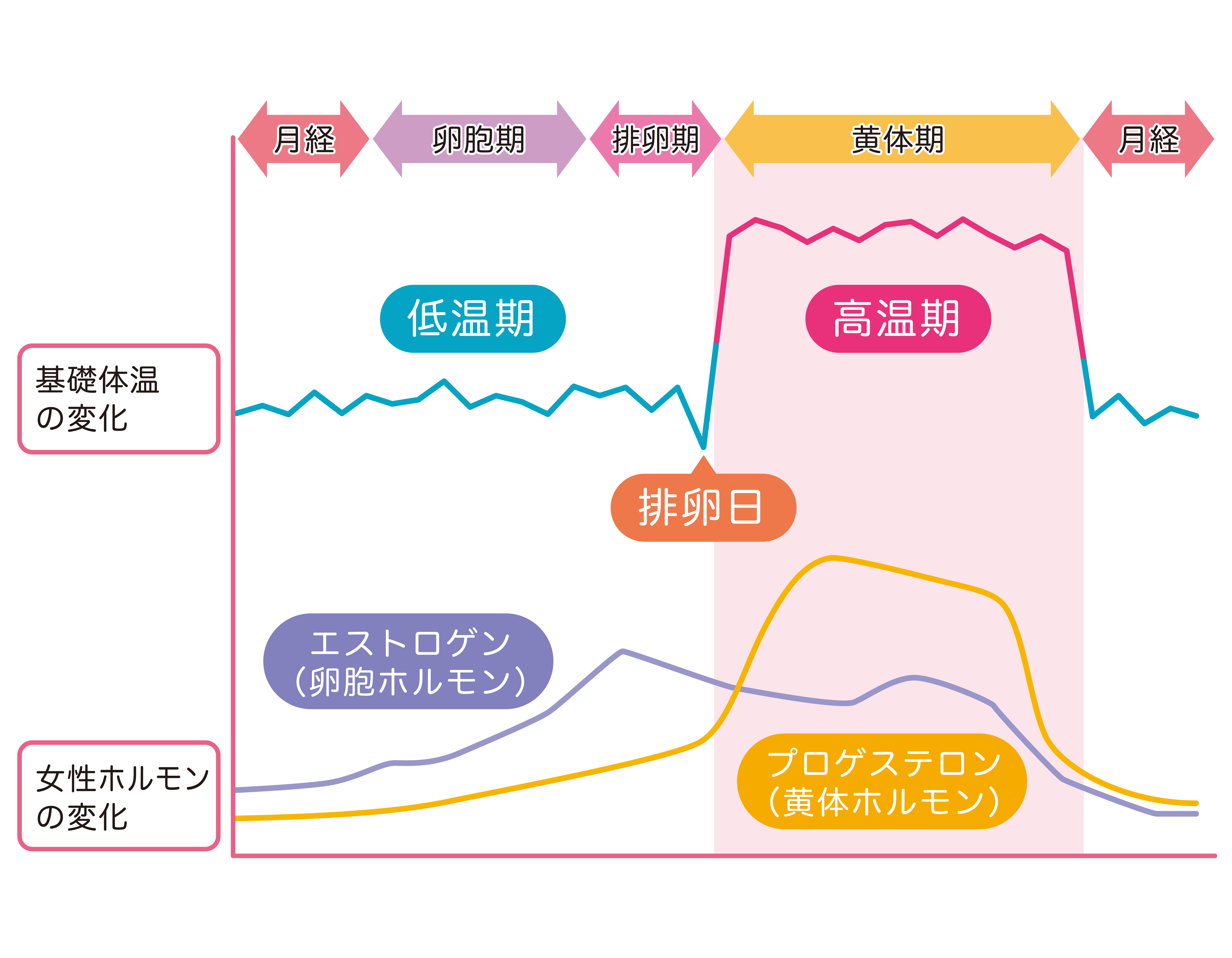

月経周期は女性ホルモンの変動と密接に関連しており、「卵胞期」「排卵期」「黄体期」「月経期」の4段階に分かれます。

卵胞期ではエストロゲンの分泌量が徐々に増加し、妊娠に備えて子宮内膜が厚くなります。肌のつやが良くなり、心身ともに調子が上向きになるのが特徴です。排卵期になるとエストロゲンの分泌量がピークに達し、卵子が放出されます。その後、エストロゲンは緩やかに減少し始めます。黄体期に入ると、今度はプロゲステロンの分泌量が増加。子宮内膜を受精卵が着床しやすい状態に整え、基礎体温を上昇させます。妊娠が成立しない場合は両方のホルモンの分泌量が減少し、子宮内膜がはがれ落ちて月経が始まります。

月経周期は通常25〜38日とされているものの、ストレスなどの影響を受けやすく個人差があるものです。人によって月経周期は異なると押さえておきましょう。

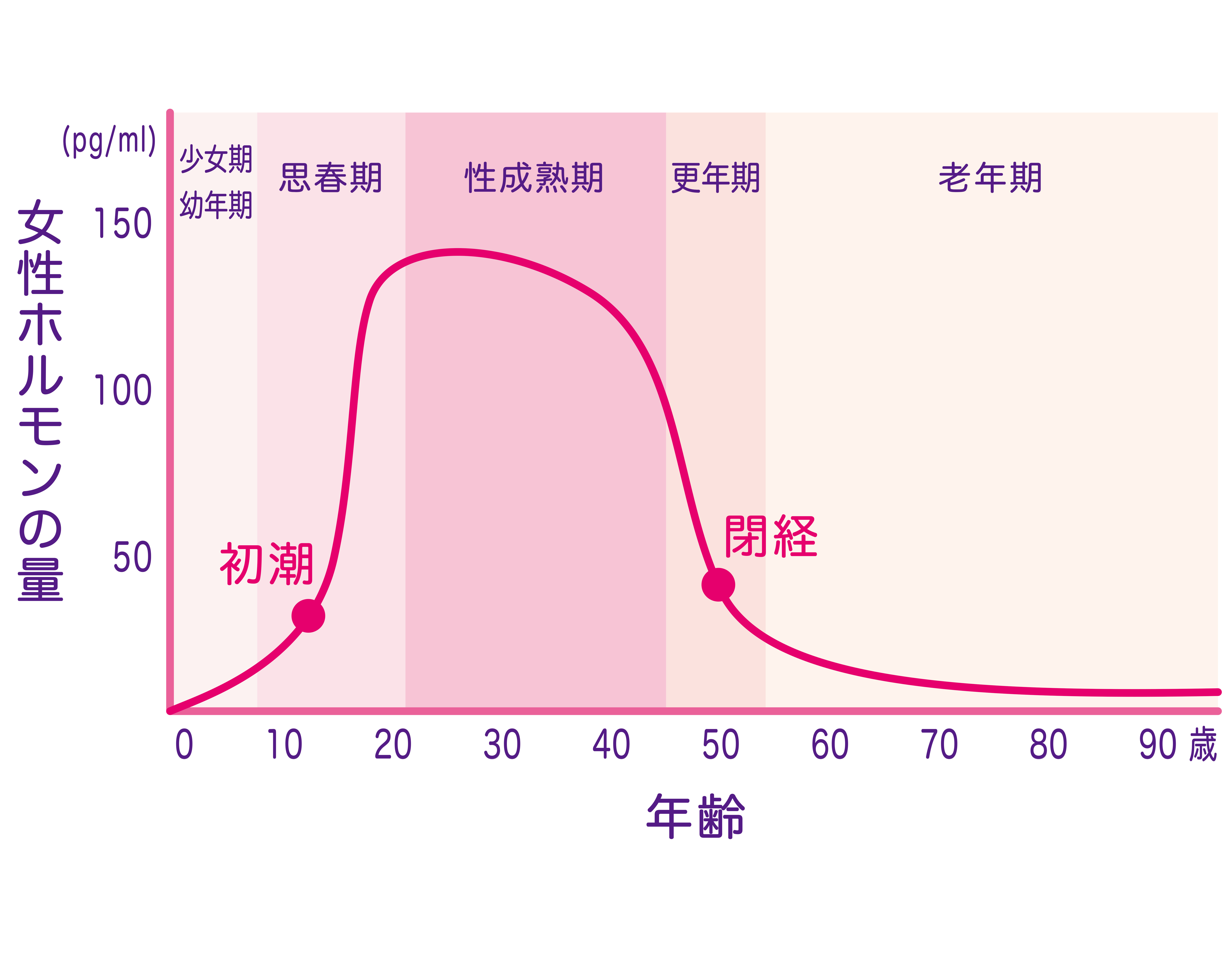

女性ホルモンの分泌量は、年齢を重ねる中で大きく変動します。思春期に入ると、女性ホルモン量が急増し、体つきに女性らしい変化が現れます。18〜20歳頃には分泌量が安定し始め、20代から40代半ばまでは大きな増減はありません。

しかし、45〜55歳頃の更年期に差し掛かると、女性ホルモン(特にエストロゲン)の分泌量が大きく変動します。このエストロゲンの分泌量の増減の幅が大きくなる(いわゆる「ゆらぎ」の時期)ことで更年期障害を発症し、「疲れやすい」「感情の起伏が激しい」などといった症状に悩まされる方もいます。閉経後も女性ホルモンの分泌量は減少し続け、老年期には男性とほぼ同程度にまで低下します。

ホルモン量が年齢とともに変わることに伴い、おこりやすいトラブルや疾患も変化。思春期は月経に関するトラブル、性成熟期は子宮内膜症・子宮筋腫などの婦人科系疾患が現れやすくなります。更年期以降は、女性ホルモンの働きで守られていた皮膚や骨などの各器官でトラブルがおきやすくなります。

医師 阿部一也からのコメント

更年期とは、45〜55歳の期間を指します。更年期以前(45歳未満)は月経周期内で女性ホルモンの増減が起こりますが、更年期に入ると短期間で大きな変動が起こるため、更年期症状が出やすくなります。

更年期の女性ホルモン(特にエストロゲン)は、分泌量が増減を繰り返し、その振れ幅も大きくなるのが特徴です。ホルモンの増減で日々変化する更年期症状は「ゆらぎ」と呼ばれることもあり、更年期を「ゆらぎの時期」と表現することもあります。

女性の心身に大きな影響を持つ女性ホルモン。分泌量のバランスが乱れると、心身に変化が現れてしまいます。ここでは、女性ホルモンのバランスが乱れた際におこる症状やその原因について解説します。

エストロゲン不足は排卵障害を起こし、月経不順や無月経を引きおこし、妊娠や出産に影響を与える可能性があります。肌アレや情緒不安定、不眠などの症状も現れやすくなるうえに、骨密度の低下や動脈硬化を引き起こし、血管疾患のリスクも上昇します。更年期以降の女性がさまざまな疾患を発症しやすくなるのは、エストロゲンの分泌量減少が原因の一つです。

一方、プロゲステロン不足は黄体機能不全を引きおこし、不妊のリスクを高める可能性があります。

エストロゲンが過剰分泌されると、子宮内膜が厚くなることにより月経が重くなったり、片頭痛や不安感の症状が出たりします。また、エストロゲンが多すぎる状態が続くと、乳がんや子宮体がんなどの病気にかかるリスクが上昇するとされています。

一方、プロゲステロンが多すぎると、情緒不安定、眠気、だるさなどの症状が現れやすい状態に。月経前におこりやすい気持ちの落ち込みやイライラ、とにかく眠いといった症状に似ていると言えるでしょう。

女性ホルモンのバランスが乱れるおもな原因は「ストレス」です。女性ホルモンの分泌を制御する脳の視床下部や脳下垂体はストレスの影響を受けやすいため、心身への負担が大きいときは分泌を促す命令がうまく出せない状態になってしまいます。

また、無理なダイエットや睡眠不足もホルモンバランスを乱します。急激な体重減少や食事制限、睡眠不足は、脳が「体のピンチ」と判断し、月経を停止させてしまうことがあるのです。女性ホルモンのバランスを整えるためには、健康を維持することが何よりも重要と言えるでしょう。

医師 阿部一也からのコメント

女性ホルモンのバランスが乱れると、血管の伸縮や代謝、水分バランスの調整に影響を及ぼします。血管の伸縮がうまく機能しないと、ほてりや冷え、発汗異常が生じやすくなり、代謝が低下すると、体重管理が難しくなります。

また、水分バランスの乱れは、むくみや倦怠感、めまいといった不調につながることもあります。ひとつの症状は軽いものだとしても、積み重なると日常生活に支障が出るかもしれません。女性ホルモンのバランスを整えることは、心身の健康維持にとても重要です。

ホルモンバランスは、ちょっとしたことでも乱れてしまうほど繊細なものです。できるだけ整えられるように次の5つを意識して過ごしてみてください。

女性ホルモンを直接増やす食べ物・飲み物はありませんが、バランスの良い食事はホルモンバランスを整えることにつながります。肉や魚、大豆製品、野菜、炭水化物をバランス良く摂取しましょう。特に大豆に含まれるイソフラボンはエストロゲンのような作用があるため、女性ホルモンが少なすぎる場合に多い月経不順や肌アレなどの症状を感じるときには、豆乳や豆腐などを積極的に取り入れてみてください。

また、腸内環境を整えることもホルモンバランスの乱れ防止につながります。納豆やぬか漬けなどの発酵食品、さつまいもやゴボウなど食物繊維を多く含む食材も取り入れましょう。なお、月経期は貧血になりやすいので、レバーやほうれん草など鉄分が豊富な食材も意識して摂ることがおすすめです。

質の良い睡眠は、女性ホルモンの分泌に大きな影響を与えます。できるだけ毎日決まった時間に就寝し、十分な睡眠時間を確保しましょう。就寝2時間前には食事を終え、パソコンやスマートフォンの使用を避けると睡眠の質向上につながります。

体型に合った寝具を選ぶことや、起床後に朝日を浴びて体内時計を整えることも良質な睡眠に効果的です。

適度な運動は血行を良くし、女性ホルモンの分泌を促進します。特にヨガやストレッチは、ゆっくりと体を動かしながら深い呼吸ができるため効果的です。デスクワークが多い方は、1時間に1回は立ち上がって背伸びをしたり、ストレッチをしたりと、こまめに体を動かすよう心がけましょう。エレベーターではなく階段を使う、お昼休みに10分散歩するなど日常生活に軽い運動を取り入れることで、代謝も上がり、心身のバランスも整います。

ストレスは女性ホルモンのバランスを乱す大きな要因になるため、忙しい毎日の中でもリラックスできる時間をつくることが大切です。何も考えずにボーッとする時間を設けたり、趣味の時間を持ったりするなど、自分なりのストレス発散法を見つけましょう。

PMS(月経前症候群)や更年期障害など、女性ホルモンが大きく影響する症状で悩む場合は漢方を取り入れるのがおすすめです。代表的な漢方を5つご紹介するので、気になる症状に応じて適切なものを選んでみてください。

| 漢方の名前 | 特徴 | 悩んでいる 症状 |

|---|---|---|

| 加味逍遥散(かみしょうようさん) |

|

イライラ、冷え、疲れやすい、肩こり、のぼせ、月経不順、月経困難 など |

| 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん) |

|

月経不順、月経困難、冷え、むくみ、貧血、めまい、耳鳴り など |

| 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん |

|

肩こり、のぼせ、冷え、頭痛、不安、不眠、月経不順、月経困難 など |

| 桃核承気湯(とうかくじょうきとう) |

|

のぼせ、便秘、腰痛、頭痛、めまい、月経不順、月経困難 など |

| 抑肝散(よくかんさん) |

|

イライラ、不眠、怒りやすい、神経の高ぶり、歯ぎしり など |

女性ホルモンのバランスを整えることは心身の健康を保つだけでなく、「肌の調子が良くなる」「骨が丈夫になる」といったメリットがあります。美容という観点でも、女性ホルモンの乱れを防止することは効果的なのです。

女性ホルモンは年齢とともに分泌量が変化するため、その時々でおこりやすいトラブルや疾患も異なります。規則正しい生活を送り、時には漢方の力も借りながら、女性ホルモンの変化と向き合っていきましょう。

医師 阿部一也からのコメント

更年期は誰にでも訪れるホルモン変動の時期ですが、症状の現れ方や感じ方には個人差があります。自分の身体と心の声に耳を傾けながら、無理のない範囲で生活習慣を整えていくことが大切です。

食事・睡眠・運動といった生活習慣を見直し、心地よい時間を意識的に取り入れることで、心身のバランスを維持しやすくなります。必要に応じて漢方も取り入れながら、医療機関と上手に連携をとるのも良い方法です。

更年期を「我慢の時期」ではなく、「これからの自分のための準備期間」と考えれば、前向きな気持ちで日々を過ごしやすくなるでしょう。

監修:産婦人科

阿部一也(あべ かずや)

2009年東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。2009年板橋中央総合病院初期研修医。2011年同院産婦人科入局。日本産科婦人科学会専門医として、妊婦健診はもちろんのこと、分娩や産まれたばかりの新生児、切迫流早産の管理などにも対応。産婦人科領域においての不安、心配や疑問に的確にアドバイスできるよう、記事の監修や執筆にもあたっている。

※この記事は、正しい情報発信を行うために、医師に監修を依頼しております。商品について医師が推薦を行うものではありません。

■体の心地いいリズム、見つかる「ポジティブリズム」のアイテム

他の人はこちらも読んでいます

※コンテンツ内で扱っている商品情報は一部古い情報を含んでいる場合があります。

医師 阿部一也からのコメント

月経周期は、女性ホルモンと密接に関わっており、エストロゲンとプロゲステロン以外にも、多くのホルモンが関与しています。こうしたホルモンのうち、ひとつでも不具合や異常が発生すると、容易に月経異常が起こります。

月に1回の月経は、女性にとって大きな負担ですが、定期的に来ることで、体内のホルモン環境が整っていることを確認できます。また、ホルモン環境が良好であれば、心身のバランスや日常生活のリズムも快適になるでしょう。