監修:日本東洋医学会 専門医・日本医師会 認定産業医・元日本神経学会神経内科学会 専門医

田頭秀悟(たがしら しゅうご)

オンライン診療を専門とする脳神経内科医・日本東洋医学会専門医。西洋医学の枠に捉われず、東洋医学の叡智も駆使することで、患者さんの健康管理をサポート。オンライン診療では漢方薬なども活用している。「患者本人」を、根本的治療を施せる唯一の存在と捉え、病気の克服を支える「主体的医療」の普及に努めている。

「眠くて何もしたくない」「疲れやすくてだるい」「眠くて仕方ない」などお悩みの方も多いのではないでしょうか。眠気や倦怠感などが続くと気分まで沈んでしまいますよね。これは更年期特有の症状で、一時的なものとは異なります。

ここでは、更年期とは何か、いつまで続くのか、更年期で眠い原因や眠気対策を紹介します。

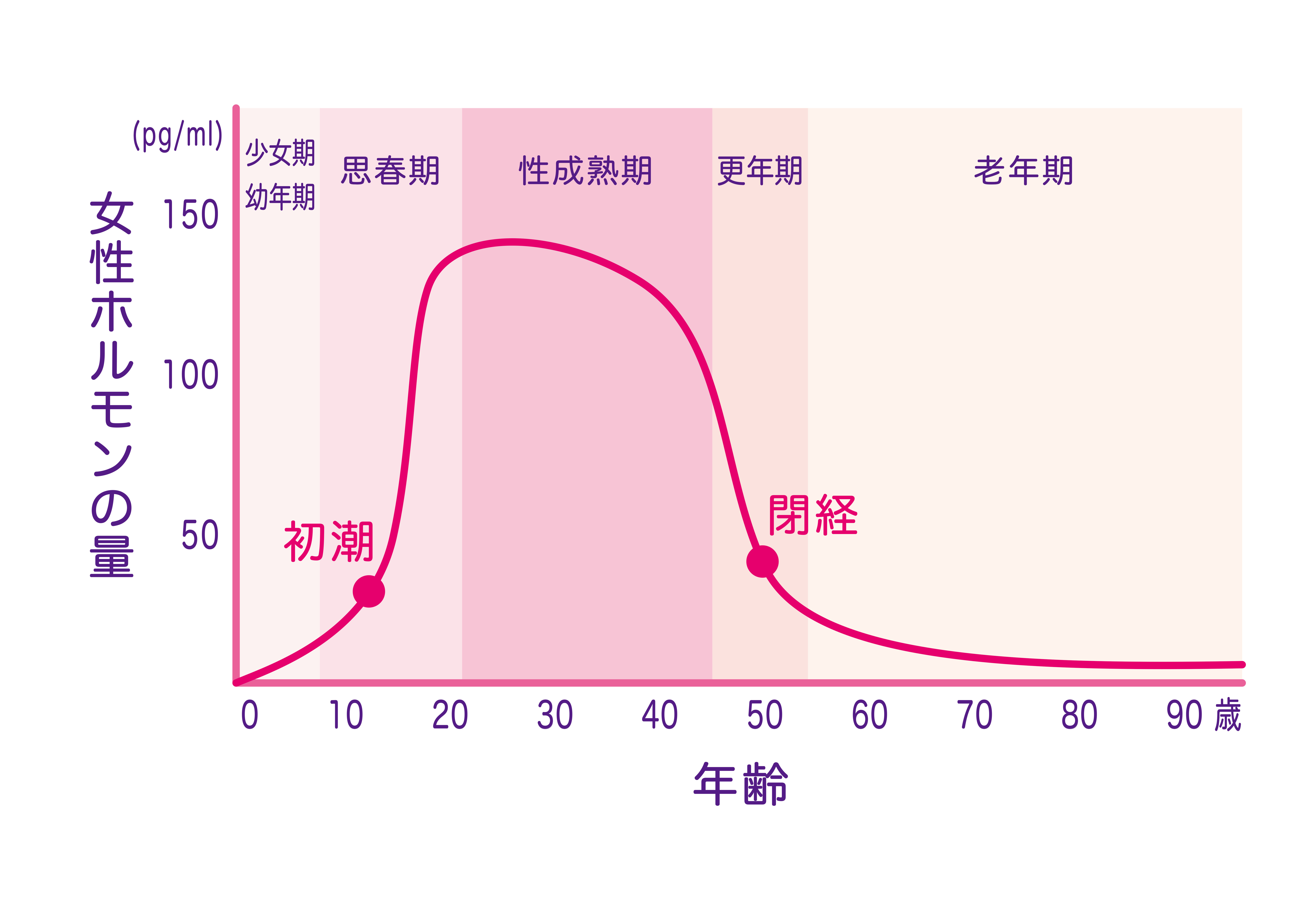

更年期とは、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が低下する40〜50代の時期のことです。更年期には、個人差はありますが、ほてりやのぼせ、眠気、倦怠感、イライラ、関節痛、頭痛、肩こりなど身体にさまざまな症状が現れるとされています。

女性の場合、更年期は、エストロゲンの分泌が急減する閉経前後10年間(45〜55歳頃)を指します。エストロゲンの分泌は20〜30代がピークで、40代から急激に低下し、50代前後で閉経を迎えるため、更年期は一般的に50代前半までとされています。

一方、男性の場合は、男性ホルモン(テストステロン)の分泌が低下し始める40代以降の時期を指して「男性更年期」と表現することがあります。テストステロンは20〜30代でピークを迎え、その後緩やかに低下していきます。

更年期特有の症状の感じ方には個人差があり、30代で自覚する人もいれば、60代・70代で症状を感じることもあります。一方で更年期に入っても症状が出ない人も少なくありません。また、男性の更年期の終わりは明確には定義されていません。

更年期で眠くなる原因には、さまざまな要素が関わっているといわれています。その一つが性ホルモン(女性ホルモンと男性ホルモンの総称)の分泌量減少です。ホルモンバランスの乱れや急激な変化によって、自律神経が影響を受けることが大きいと考えられています。また、加齢による睡眠の質や長さの変化も、眠気を引き起こす要因となりえるでしょう。

女性の場合、主に卵巣から分泌される女性ホルモンの一つである「エストロゲン」の分泌が急激に減少します。エストロゲンは、肌にうるおいやハリを与える役割や、代謝を促したり、自律神経を整えたりする重要な役割を持つホルモンです。このホルモンが減少することによってホルモンバランスの乱れが生じ、眠気が引きおこされる場合があります。

男性の場合は、主に睾丸(精巣)から分泌される男性ホルモンの一つである「テストステロン」の分泌が次第に減少します。テストステロンは健康的な体と精神を維持するために、とても重要な役割を持つホルモンです。このホルモンが減少することによってホルモンバランスの乱れが生じ、不眠や寝不足などを感じやすくなることがあります。

この記事を読んでいる人におすすめの記事

自律神経は交感神経と副交感神経の大きく2つに分類されています。両者はシーソーの関係となっていて、人体に何らかのストレスがかかった時には交感神経が優位になり、逆にリラックスした状態になると副交感神経が優位になります。そして副交感神経が優位な状態であれば、入眠しやすく質の良い睡眠がとれるという考えが一般的です。

しかし、更年期のホルモンや生活環境の変化に伴い人体がストレスを感じると、自律神経が乱れて交感神経が優位となります。交感神経が優位になってしまうと、心拍数が上昇して興奮状態となり、睡眠に悪影響を及ぼしてしまうのです。

また、自律神経は体温調整機能の役割も担っています。よって自律神経が乱れると、体温調節機能が衰え睡眠時に体温がうまく下がりきらず、体温が高いままを維持してしまう場合があります。

そのため睡眠時でも常に交感神経が優位になり、うまく眠れず、睡眠不足から日中でも眠さを感じやすくなってしまうのです。

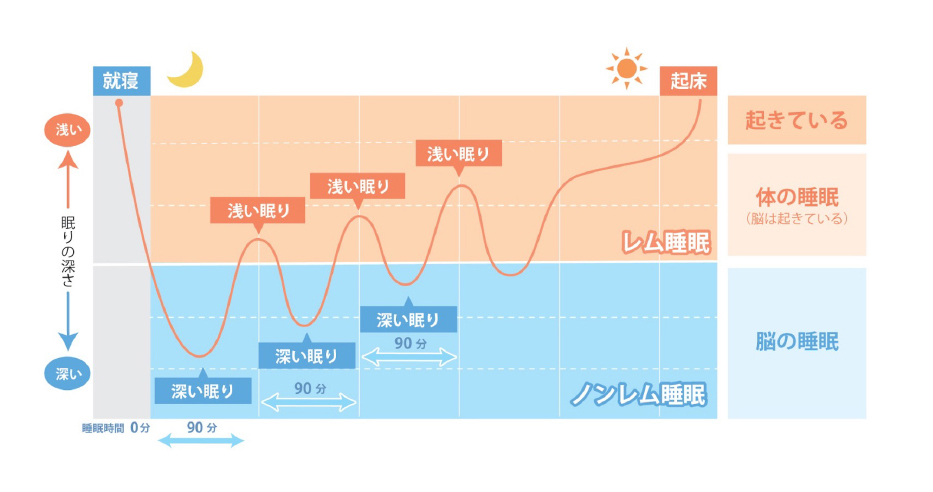

加齢とともになかなか寝つけなくなる入眠困難、寝ている途中で目が覚めてしまう中途覚醒、質の高い睡眠時間が少なくなる熟眠障害などといった変化が生じます。

睡眠はおもにレム睡眠とノンレム睡眠の2種類に分けられていますが、年齢を重ねるにつれて、自然とレム睡眠(深い眠りに入る前の睡眠)の時間が少なくなる傾向があります。レム睡眠が少なくなると、ノンレム睡眠(深い眠り)にうまく移行できず浅い眠りが続いて熟睡できず、睡眠不足が原因で、日中、眠気がおこってしまう可能性があるのです。また、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌量が加齢とともに減少するため、不眠症状がおこり日中の眠気につながってしまいます。

更年期にみられる不眠の症状はおもに以下の4種類に分類されます。

入眠障害は、布団に入ってもなかなか寝つけず、眠りにつくのに30分〜1時間以上かかってしまい、苦痛に感じる状態です。

起こりやすいタイミングは以下の通りです。

中途覚醒は、睡眠中に何度も目が覚めてしまい、なかなか寝つけない状態です。睡眠の質が良くないため、寝てもしっかり回復した感覚がなく、付随する症状として倦怠感や集中力・意欲・食欲の低下などをきたすこともあります。

早朝覚醒は、自分が起きたい時刻より2時間以上早く目覚めて、その後、眠れなくなってしまう状態のことを指します。若い方に比べて夜遅くまで起きているのが辛く、結果として早寝早起きになりやすいです。

熟眠障害は、睡眠時間は十分なのに、しっかり眠れた実感がない、翌朝疲労感が残るという状態です。疲労感のほかに、肩こりや頭痛などの症状も現れることがあります。

更年期の眠気対策は、日中の活動や寝る前の習慣、食生活など生活習慣を見直すことが大切です。

適度に体を動かすことで新陳代謝が高まると、血行促進や自律神経のバランスが整い、ストレスが解消されて、質の良い睡眠が得られるでしょう。

とくに日の光を浴びることができる日中に運動を取り入れると効果的です。なぜならば日光を浴びると、脳の興奮を抑え、心身をリラックスさせるセロトニンというホルモンが活性化するからです。またセロトニンは夜になると、メラトニンという眠気を促してくれる睡眠ホルモンへ変化するため、日中に行う適度な運動は質の良い睡眠につながりやすいでしょう。

質の良い睡眠をとるために、寝る前にリラックスする習慣を取り入れてみましょう。

たとえば入浴は、シャワーだけで済ませるのではなく、ぬるめの湯船に10〜15分ほどゆっくりつかってみてください。湯船に浸かると深部体温が上がり、寝るときに効率的に深部体温を下げられ寝つきが良くなり、質の良い睡眠につながります。

他にも、読書やストレッチなどを日常生活の中に取り入れるなど、自分なりにリラックスできる習慣を取り入れましょう。

部屋の昼白色の光やスマートフォン、テレビなどの画面から放出される強い光(ブルーライト)を寝る直前まで見ていると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられてしまい、脳を活性化させて質の良い睡眠に悪影響を与えると考えられています。遅くとも就寝30分〜1時間前にはスマートフォンやテレビなどの使用を控えましょう。

メラトニンの分泌に欠かせないトリプトファン(タンパク質に含まれる必須アミノ酸の一つ)を多く含む食事を摂ることが良いとされています。

また、タンパク質と一緒に、ピーマンやブロッコリー、かぼちゃなどの緑黄色野菜などのビタミンB群を摂ると良いでしょう。

ビタミンB群を一緒に摂ることで、効率的にメラトニンを分泌できるため良いとされているからです。

医師 田頭秀悟からのコメント

アレルギーなどの理由で、どうしても食事から栄養補給を行うのが困難な場合には、サプリメントを取り入れてみるのもひとつです。

この記事を読んでいる人におすすめの記事

更年期にはどうしても低下してくる女性ホルモンですが、実は、女性ホルモンの構成成分はコレステロールです。

コレステロールといえば、「悪玉コレステロール」という言葉に象徴されるように、あまり健康に良くないものだというイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、コレステロール自体は女性ホルモンをはじめ、人体で重要なさまざまな物質の構成成分となっています。

医師 田頭秀悟からのコメント

人体に37兆個あるとされているすべての細胞の基礎となる「細胞膜」の構成成分はコレステロールです。あるいは、人体にストレスがかかったときに人体を活性化するために産生されるコルチゾールと呼ばれるストレスホルモンの構成成分もコレステロールです。

それ以外にも神経の一部や消化酵素の一部など、コレステロールは人体が健康的に働くために非常に重要な役割を果たしています。

一方で更年期には、特に女性において、コレステロールが上がりやすいといわれています。健康診断でも更年期にコレステロールが高いことを指摘され、医師からコレステロールを下げる薬をすすめられる場合も多いです。

しかし、更年期におけるコレステロールの上昇は、急速に減少する女性ホルモンを埋め合わせようという人体の適応反応だという見方もあります。それを踏まえると、更年期にコレステロールが高いことは必ずしも悪いことだとは限らないかもしれません。

たとえ、健康診断でコレステロールが高いことを指摘されたとしても、体調が悪くなければ、少し様子をみてみるのもひとつでしょう。少なくともコレステロールは、とにかく下げればいいというものではないということ。多過ぎても、少な過ぎても良くないものだということを、頭の隅に置いておきましょう。

更年期の眠気の原因は、ホルモンバランスの乱れや自律神経の乱れ、加齢などさまざまです。眠気対策には、生活習慣の見直しが大切です。日中は適度に体を動かし、寝るときにはリラックスする時間を十分に作って、自律神経のバランスが整うように寝る前の習慣を見直したり、寝室の環境を整えたりしましょう。

また、栄養バランスのとれた食生活を意識して、更年期の眠気を解消していきましょう。

監修:日本東洋医学会 専門医・日本医師会 認定産業医・元日本神経学会神経内科学会 専門医

田頭秀悟(たがしら しゅうご)

オンライン診療を専門とする脳神経内科医・日本東洋医学会専門医。西洋医学の枠に捉われず、東洋医学の叡智も駆使することで、患者さんの健康管理をサポート。オンライン診療では漢方薬なども活用している。「患者本人」を、根本的治療を施せる唯一の存在と捉え、病気の克服を支える「主体的医療」の普及に努めている。

※この記事は、正しい情報発信を行うために、医師に監修を依頼しております。商品について医師が推薦を行うものではありません。

医師 田頭秀悟からのコメント

具体的には、15〜30分程のウォーキングや軽めのジョギング、サイクリングなどの有酸素運動が有効とされていますが、本人にとってきつくなり過ぎない刺激になることが大切です。