���̒ɂ݂ɂ��l�X�ȏǏ���܂��B

���ߎ��͉��i�l�\���E�\���j��ؓ��Ɂi�r�nj�Q�������聄�j���n�߁A�l�X�Ȍ��������݂��܂��B

�ɂ݂̌����E�����̃��J�j�Y����m�邱�ƂŁA�����g�̒ɂ݂ƌ��������܂��傤�B

�����̂炢�����I�Ȓɂ݂ɁA�����Ɋw�u�ɎU���v�������܂��B

�ɎU���͓`���I�Ȋ����̋��������ƂɁA5�̐�����ďt�ِ����Ǝ�������������A�ވ��i�ł��B

�ďt�ِ��������̐����ЂƂ��Ēa�����Ă���80�N�]�B

�u�l�Ԃ����R�̈ꕔ�ł���v�Ƃ��������̍l���ɗ����A���R�̗͂�l�Ԃ̗͂ւƊ��p����l�����A�u�ɎU���v�̐��i�Â���ɂ���������Ă��܂��B

���������������̂ŁA���Ђ��������������B

���̒ɂ݂������N���������Ƃ��ẮA�p�\�R����Ƃ̃f�X�N���[�N�ȂǂŒ����ԓ����p���ł��邱�Ƃ��������܂��B

�܂��A����ɂ���ċؓ�����ӑg�D�ɉ��ǂ␊�����N���邱�Ƃ��F��(�����)������ŕϐ����邱�Ƃ��傫�ȗv���ƍl�����Ă��܂��B

���̑��ɂ́A�����������Ă��ċؓ������Ȃ��ȂŌ��A�����w�����ۂ܂����L�w�̐l��₦�ǂȂǂ̑̎��̐l���v���ӂł��B

�܂��A���ߎ��͉��i�l�\���E�\���j�Ȃǂ̕a�C�ɔ����ċN������̂�_�I�ȃX�g���X�Ȃǂ������ƂȂ�܂��B

�܂��A�������łȂ�����w�Ȃǂ̑��̊߂ɂ���Q���N����߃��E�}�`�Ȃǂ̎����ɔ����ċN������̂�����܂��B

���́A�r���㉺�ɓ�����������肷��Ȃǂ�

�_��ȓ������ł��锽�ʁA�߂��s����ł��邽�߂ɁA

���ׂ�������Ƃ͂��ꂽ��A��Q���N�����₷��

�Ƃ�������������܂��B

���̂��߁A���̂܂��ɂ͋ؓ����Ց�(����)�Ȃǂ�

���߂���������Ǝx���Ă��܂��B

�����ԓ����p���𑱂��邱�ƂȂǂɂ���Č��̔�J�A

�߂̏��Q��ؓ��̉��ǂȂǂ��N����ƁA

�ɂ݂₵�тꂪ�N����܂��B

�܂��A�߂���ӑg�D�̉��ǂ�ؗ͂̒ቺ���N�����

���ߎ��͉��i�l�\���E�\���j��

�����N�����A�ɂ݂₱��A���т�Ȃǂ��N����܂��B

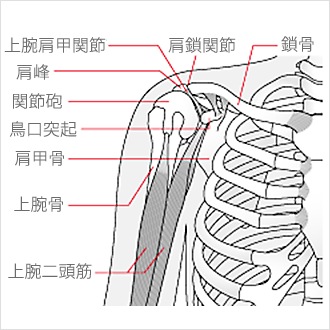

���̒ɂ݂ǂ����錴���̕a�C�Ƃ��āA���ߎ��͉��i�l�\���E�\���j�Ƌؓ��Ɂi�r�nj�Q�������聄�j�̏Ǐ�����������܂��B

����ɂƂ��Ȃ����̊߂��Ցсi�����j�Ȃǂ̕ω��ɂ���āA���ǂ��N����ɂ݂������N�����a�C�ł��B

�ŏ��͌������ɂ݂₵�тꂪ�ˑR����A�r�������Ƃ������ł͂Ȃ����Î��ɂ������ɂ݂��N����܂��B

�ɂ݂�1�����`���N�قǂł��炢�ł�������ŁA���߂̓����������Ȃ��Ă������Ƃɂ���Ęr���グ���茨�����肷�铮�삪�ł��Ȃ��Ȃ�A���퐶���ɂ��x����������悤�ɂȂ�܂��B���̖��̒ʂ�A40��`50��ɑ������ǂ��܂����A����̑��ɂ������_�o��Q�A���s��Q�A�z�������o�����X�̕ω��Ȃǂ������ƍl�����Ă��܂��B

���̋ؓ��ɂ̑�\�I�Ȃ��̂́A�N�ł��o���������Ƃ̂���u������v�ł��B

�p�\�R����Ƃ̃f�X�N���[�N��Ԃ̉^�]�Ȃǂœ����p���𑱂���ƁA�����ӂ̋ؓ�����J�����s�������Ȃ邱�Ƃɂ���Ď猨�A�r�Ȃǂɒɂ݂₱��A�����₾�邳�Ȃǂ��N����܂��B

��ʓI�ɂ́u������v�ƌĂ�Ă��܂����A�����ɂ͎猨�A�Ȃ��ɂ͘r���܂߂��L�͈͂ɓn���ċN����u�r�nj�Q�i���������傤��������j�v�ƌĂ�Ă��܂��B

��������̐����A�ȂŌ��ŋؗ͂��ア�����ɑ����݂��܂����A�ŋ߂ł̓X�g���X��_�I�ȋْ�����ɂ݂������N�����l�������Ă��܂��B