監修:再春館製薬所

間地大輔

大学院で薬学を専攻し、2001年に入社。「ドモホルンリンクル」の商品開発、研究に従事。 永遠のテーマである漢方の自己回復力を科学する研究に責任者として取組み、自己回復タンパク(HSP)の化粧品への初めての応用に成功。2012年-2016年では、漢方事業部で薬剤師として従事した後に、老化研究所所長・研究開発部門責任者を経て、2022年より製造管理者。

「眠りが浅くて夜中に何度も起きてしまう」「眠ろうとしても眠れない」「体は疲れているのに寝つきが悪い」という方がいるのではないでしょうか。心身の健康を保つには、日々の睡眠が欠かせません。睡眠不足が続いてしまうと日中に眠気がきたり、体調を崩したりと日常生活に支障をきたしてしまいます。

この記事では、眠りが浅い原因と不眠を改善する対処法を解説します。眠りが浅くてつらい方は、参考にして早めに対策しましょう。

睡眠が浅いことに悩んでいる方は、一体どのくらいいるのでしょうか。

厚生労働省が実施した「平成30年 国民健康・栄養調査結果」では、睡眠で休養がとれていない、またはまったくとれていないと回答した方が、20〜50歳代で2割を超えていることが分かりました。

つまり、5人に1人は睡眠不足状態であることを自覚していることになります。

引用:平成30年 国民健康・栄養調査結果 結果の概要|厚生労働省

年代別に見ると、睡眠で休養が十分にとれていないと回答している割合が最も多いのが30歳代の33.4%で、次に多いのが40歳代の31.4%。働き盛りで子育てに追われる年代で、特に眠りの浅さを感じているようです。

眠りが浅くなる理由は、生活習慣や心理的なことが考えられます。眠りが浅い方は、以下で紹介する原因に当てはまっていないかチェックしてみましょう。

心理的なストレスは、睡眠の質に大きく影響します。仕事や人間関係の悩みなどのネガティブな感情だけでなく、旅行やデートなどの楽しい予定でさえ、緊張によって心に負担をかけることがあるのです。また、転職や引っ越しといった環境の変化によるストレスでも、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりなどの原因となります。

もし、眠れない日が続くようであれば、まずは自分の心の状態を振り返ってみましょう。ストレスの原因を特定することで、気持ちが楽になり、睡眠の質も改善されるかもしれません。

体内時計の乱れは、睡眠の質を低下させる原因の一つです。たとえば、夜更かしや昼夜逆転の生活を続けると、本来眠るべき時間に目が冴え、起きるべき時間に眠気が襲ってくるなど、睡眠サイクルが乱れてしまいます。

その結果、日中に疲労感や倦怠感が生じやすくなります。また、集中力が低下したり、イライラしやすくなったりと、心身にさまざまな悪影響を及ぼすため、注意が必要です。

寝る前の準備ができていないと、眠りが浅くなる可能性があります。寝る前にスマートフォンやパソコンなどのブルーライトを浴びると、脳を覚醒させてしまい、寝つきが悪くなりやすいです。

また、仕事から帰宅しても部屋着に着替えなかったり、寝る直前に熱いシャワーを浴び交感神経が刺激されたりすると、心身ともにリラックスできません。

気持ち良く眠るためには、寝る前の時間で、心身ともにリラックスできる準備をしておくことが大切です。

深い眠りを妨げる原因は、ほかにもあります。

たとえば、騒音や光、室内の温度や湿度など、寝室の環境によって睡眠の質が左右されるのです。また、カフェインやニコチンなどの刺激物を摂取すると、交感神経が活発になって寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりすることがあります。特に、午後以降の摂取は睡眠への影響が大きいため、注意が必要です。また、妊娠初期の場合、ホルモンバランスの変化や精神的なストレス、頻尿などにより、眠りが浅くなることがあるでしょう。つわりによる吐き気や身体的な不調も、睡眠を妨げる可能性があります。

そのほかにも、心の病が原因で、不眠を引きおこすケースがあります。心の病が原因の場合は、努力だけでは改善が難しいため、専門医に相談しましょう。

この記事を読んでいる人におすすめの記事

眠りが浅くなると、日常生活にも支障をきたしてしまいます。

ここでは、浅い眠りが続くことによっておこる影響を解説します。

眠りが浅くなると脳の働きを鈍らせ、日中のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。睡眠は記憶の整理と脳の疲れを取る役割があります。そのため、眠りが浅いと、脳が十分に休息できず、働きっぱなしの状態になってしまうのです。

その結果、集中力や記憶力が低下し、物忘れが増えたり、仕事の作業効率が落ちたりする可能性があります。集中力や記憶力の低下は、日常生活に大きな支障をきたすため、早めに対処しましょう。

浅い眠りが続くと、ストレスを強く感じるようになります。睡眠には日中に受けたストレスを解消し、心を落ち着かせる効果があります。しかし、眠りが浅いと、些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりする可能性があるのです。ストレスは日常生活や仕事、人間関係に悪影響を与えてしまう場合があるため、注意が必要です。

睡眠不足は、肥満のリスクを高める原因にもなります。質の良い睡眠は、体の代謝を促進し、脂肪燃焼を助ける役割を果たします。しかし、眠りが浅いと、代謝機能が低下してエネルギー消費が減ってしまうため、太りやすくなってしまうのです。

また、睡眠不足は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを崩します。その結果、満腹感が分からなくなってしまい、食べ過ぎや肥満につながります。

眠りが浅いと悩む方は、夢ばかり見るという経験はないでしょうか。睡眠には、脳が活発に活動するレム睡眠と、脳が休息するノンレム睡眠の2種類があります。レム睡眠中に見る夢は鮮明で、眠りが浅く、レム睡眠のタイミングで目覚めたときは内容を覚えていることが多いです。

浅い眠りが続くと、レム睡眠とノンレム睡眠のバランスが崩れ、レム睡眠の時間が長くなる傾向があります。その結果、「夢ばかり見る」と感じてしまうのです。

眠りが浅いときの対処法は、以下のとおりです。

眠りが浅くなるのを改善するには、深部体温を適切にコントロールすることが重要です。深部体温とは、体の内部の温度のことで、日中は高く、夜間は低くなるというリズムがあります。このリズムに合わせて深部体温を調整することで、副交感神経が優位になり、体がリラックスモードに入るため自然に眠たくなるのです。

具体的には、38〜40度程度のぬるめのお湯に10分ほど浸かるのがおすすめです。なお、入浴は就寝2時間前までに済ませておきましょう。

また、夕方以降は、ホットミルクやハーブティーなど、カフェインを含まない温かい飲み物も、リラックス効果を高めてくれます。

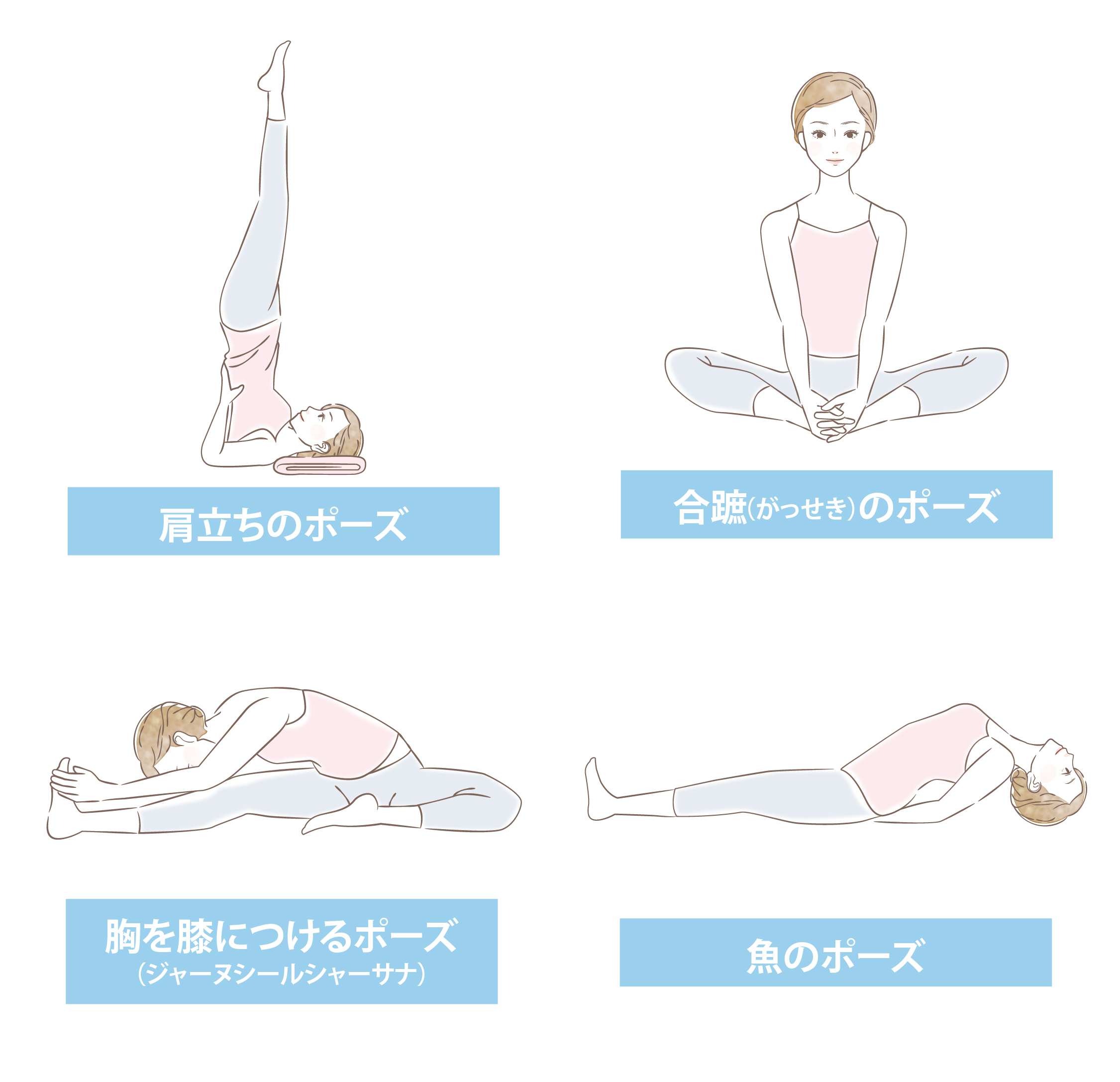

適度に運動をして体をほぐすと、深い眠りにつきやすくなります。ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果となるため、ストレッチやヨガなど、リラックス効果の高い運動を選びましょう。

たとえば、深い呼吸とゆったりとした動きで心身をリラックスさせる効果があるヨガをおすすめします。特におすすめのポーズは、「肩立ちのポーズ」「合蹠(がっせき)のポーズ」「頭を膝につけるポーズ(ジャーヌシールシャーサナ)」「魚のポーズ」です。初心者の方は、無理のない範囲で簡単なポーズから始めてみましょう。

眠りが浅くなるのを改善するには、リラックスできる環境をつくることも大切です。まずは、肌触りの良いパジャマを選びましょう。自分の好みや季節に合った素材のものを選ぶことで、快適に眠れるようになります。

また、自分に合った枕を選ぶことも重要です。体に合うように高さや硬さを調整することで、首や肩への負担を軽減し、寝ているときもリラックスした姿勢が保てます。

ほかにも、好みの香りのアロマやボディクリームも効果的です。ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のある香りは、心身を落ち着かせ、スムーズに入眠できるようになるでしょう。

この記事を読んでいる人におすすめの記事

体のツボには眠りを促すツボがあり、代表的なものが「労宮(ろうきゅう)」と「失眠(しつみん)」です。労宮は手のひらの中心部に、失眠は足のかかとの中心部にあります。痛くて気持ち良いと感じる程度の強さで、ゆっくり深呼吸をしながらツボを押しましょう。

ツボは寝る直前ではなく、就寝の直前は避けて(1時間前を目安に)押してください。部屋を暗めにし、リラックスできる環境で押すことで、体は心地良く眠れる状態になります。

なお、飲酒をすると効果が半減するため注意しましょう。

スマートフォンやパソコンなどから発しているブルーライトは、睡眠ホルモンの分泌を抑制し、睡眠の質を低下させる原因となります。就寝前の利用は極力避けて、代わりに読書やマッサージなど、心を落ち着かせる活動をおこなうのがおすすめです。

つい癖で見てしまう方は、「お風呂上がり」「歯磨き後」などは見ないといったルールを設定すると効果的です。どうしても必要な場合は、ブルーライトカットの機能やメガネを活用しましょう。

この記事を読んでいる人におすすめの記事

眠れなくても、焦ったり気にしすぎたりすると、かえって深く眠れなくなります。まずは、「眠れない日もある」と受け入れて、リラックスすることが大切です。

朝はカーテンを開けて朝日を浴び、夜は早めに照明を落とすなど、生活リズムを整えることから始めましょう。体内時計がリセットされ、自然な眠気を誘いやすくなります。

朝と夜のメリハリをつけることも重要です。夜は副交感神経を優位にしてリラックスするために、ストレッチをしたりアロマを焚いたりしてみましょう。

睡眠は、心身の健康を支えるために大切な習慣です。焦らず、少しずつ改善していくことで、心地良い眠りを取り戻せるはずです。

■100年すこやか、そしてキレイを応援する「Lashiku(ラシク)」のアイテム

監修:再春館製薬所

間地大輔

大学院で薬学を専攻し、2001年に入社。「ドモホルンリンクル」の商品開発、研究に従事。 永遠のテーマである漢方の自己回復力を科学する研究に責任者として取組み、自己回復タンパク(HSP)の化粧品への初めての応用に成功。2012年-2016年では、漢方事業部で薬剤師として従事した後に、老化研究所所長・研究開発部門責任者を経て、2022年より製造管理者。

※コンテンツ内で扱っている商品情報は一部古い情報を含んでいる場合があります。